Los pájaros amarillos

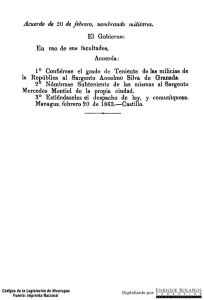

Anuncio