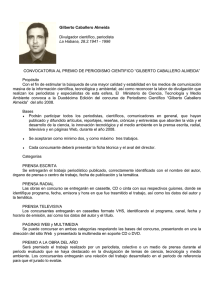

texto completo

Anuncio