La última vuelta de Aníbal Garzón (encargado de la sistematización

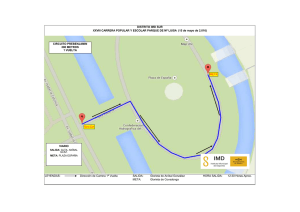

Anuncio

La última vuelta de Aníbal Garzón Terminal de autobuses de Arequipa. Domingo, nueve de la mañana. Se supone que el bus medio destartalado en que estamos sentados debía haber partido hace media hora, pero aquí seguimos. Esperamos. Aníbal, jugando, refunfuña “Son las nueveee…” con impostado acento boliviano. ”¡Las nueve!”, repiten tras él varios pasajeros enfadados que empiezan a golpear el suelo con las plantas de los pies. Aníbal espera con calma pero impaciente; inquieto y tranquilo a la vez. Es su última vuelta a casa. La última vez que regresa a La Paz, donde lleva viviendo casi dos años, después de visitar a todas las contrapartes y muchos de los proyectos del Convenio Andino. Durante los últimos cinco meses ha recorrido Bolivia, Perú y el sur de Ecuador. Ha sido el encargado de analizar y sistematizar lo que se ha hecho en el Convenio durante los últimos cuatro años. Tres países, diez organizaciones, una media de seis escuelas por organización, ciento ochenta entrevistas. Miles de kilómetros. Con todos, el trato ha sido estupendo. De diferentes modos, pero siempre muy bueno. En Puno, por ejemplo, Betty, de la organización AEDES, me trató como una madre e impidió con sus cuidados que me diera otro ataque de amigdalitis como el que tuve en Tarija, al sur de Bolivia. Aquí en Arequipa nos fuimos de fiesta con Percy, de DESCO, que trabaja en el Valle del Colca. El ataque de amigdalitis del que habla Aníbal fue duro, pero él es un trabajador obsesivo y tardó en darse cuenta. Un día, Alfonso, un técnico del CETHA Emborozú, en Tarija, al enterarse de que Aníbal llevaba tres días sin comer, llamó por teléfono a la representante de Educación Sin Fronteras en Bolivia para que lo autorizara a subirlo a un avión que lo llevara a La Paz. A subirlo por la fuerza, si era necesario. Tengo grabada una entrevista a estudiantes del Centro de Emborozú en que los chavales se parten de risa con mi voz. Tenía tan hinchada la garganta que no se entiende nada de lo que digo, suena horrible. Es que soy muy anti doctores. Esa fue una de sus muchas vueltas a casa. Ahora el autobús por fin se pone en marcha, la gente deja de protestar. Estamos acostumbrados a que nos vendan entretenimiento, a pagar por olvidarnos un rato de nosotros mismos. Olvidar, por ejemplo, que para que el asiento se recline hay que hacer presión con la espalda durante todo el trayecto. Nos ofrecen distracciones a cada momento, pero no recuerdo que nunca, en un autobús, nos convidaran con servicios como los del hombre que empieza a repartir caramelos. Cinco por cabeza. Dice “haremos un concurso entre pasajeros y pasajeras” y camina por el pasillo repitiendo preguntas. “A ver −dice−, cuánto es cinco veces cinco más uno; qué hacen doce gatos en el tejado, a ver, a ver por aquí −continúa−, qué pierde la mujer cuándo se casa; cuál es la parte más rica del hombre”. Quien da con la respuesta justa se hace acreedor de un caramelo. El hombre no dice o no oigo ninguna respuesta. “Después −dice−, la crisis me ha obligado a hacer este trabajo, deseo de todo corazón que no les pase a ustedes, que la crisis no los obligue a hacer este trabajo, pero entiendan que a cualquiera podría pasarle que la crisis lo obligara a hacer este trabajo”. Y pide unos soles o los caramelos de vuelta. Cuando el autobús se detiene, el hombre de los caramelos agradece y baja. Algunos pasajeros lo saludan con un gesto desde sus ventanillas mientras el hombre, de pie al costado de la ruta, se desliza hacia atrás y se encoge hasta desaparecer. *** Aníbal es un tipo espigado, el pelo negro atado en una larga cola hasta mitad de la espalda, pendientes oscuros en forma de argolla en las dos orejas, la montura naranja de sus gafas enmarcan unos cristales ahumados. Lleva todos los componentes para pasar por estrafalario, por excéntrico. Sobre todo aquí, en el sur de Perú, donde no es nada común encontrar a alguien con esta pinta. Hay algo en su trato y en su expresión, sin embargo, que lo mimetiza y lo acomuna a los demás. Un toque campechano que consigue que un tipo tan distinto no llame la atención por su aspecto. Aunque a veces sí. Me cuenta que, en una escuelita rural de Arequipa, una niña pasó a su lado, soltó: “¡Tu eres marica!” y se fue corriendo. O que muchas veces ha notado que los técnicos de las organizaciones se sorprendían al encontrarse con él, que esperaban a alguien trajeado, más serio y su aspecto los descolocaba. Pero que en seguida se olvidaban de eso. Después se quedaba horas con ellos discutiendo de política, como le paso con Ademar, el técnico del CEBIAE que trabaja en el municipio de Acacio, perdido entre las montañas del norte de Potosí. Porque desde hace años -desde que en 1998, en su Terrassa natal, empezara a militar en el Partido Comunista Catalán (del que, por cierto, fue expulsado, por escisionista, cuatro años después) - la política ha sido su pasión. La política es la red con la que Aníbal comprende el mundo y el motor que lo mueve. Al mundo y a él mismo. Ha sido su militancia política, su fe en un modo de hacer una determinada política, la que lo ha hecho viajar por el mundo -Colombia, Venezuela, Cuba, Angola, incluso Bolivia y este mismo viaje por Perú y Ecuador del que está regresando por última vez- e implicarse en los conflictos en que están envueltas las poblaciones de cada uno de los países que va visitando. En Colombia trabajábamos en la selva proporcionando acompañamiento a los campesinos ya que la presencia de un extranjero los protege. Allí la población civil forma parte del conflicto. Por eso no hay médicos o maestros, porque forman parte del conflicto. También entrevistábamos a los campesinos y, al volver a Barcelona, presentamos un libro denunciando lo que pasa allí. Le pregunto si no tenía miedo. Me dice que sí, que a veces tenía miedo de pisar una mina anti persona o en los retenes de las carreteras (“Hay que mantenerse firme, aguantar el tipo; si no, te comen vivo”). Según cuenta, durante un tiempo le daba miedo bañarse en el río, no solo por el veneno de las rayas, sino por el temor a coger un cuerpo que estuviera flotando. Nunca me encontré en una situación de conflicto. Pero una vez me pasó que, al llegar a un pueblo, encontré a una mujer que no paraba de llorar. El día anterior habían atrapado a su hijo, lo habían vestido de guerrillero y lo habían matado. Esta era una práctica frecuente ya que los militares que mataban a guerrilleros tenían ascensos. También era un modo de mantener a la población atemorizada. También fue la política la que lo llevo a formar parte del equipo de la página web de información y denuncia internacional kaosenlared.net, donde entró en el año 2005 como responsable de América Latina. Lo consideramos periodismo militante. Tenemos unas 40 mil visitas diarias, está entre las 900 páginas más leídas de España. La verdad es que la página ha ido creciendo y se nos ha ido de las manos porque no tenemos plata para contratar gente que la administre. Pero es una gran experiencia en la que he encontrado muchos amigos por todo el mundo. Es mi facebook. Aníbal tiene un deje académico al hablar. Explica y argumenta como sentando cátedra. Saca conclusiones sociológicas de pequeños detalles mientras sus manos se mueven pautando el discurso: los dedos se entrelazan, se separan, las manos trazan círculos en el aire, acomodan la cabellera en un gesto detrás de las orejas, vuelven a juntarse. No cuesta mucho imaginarlo dentro de veinte años, el pelo largo y canoso, dirigiéndose a un aula de estudiantes. Sólo pierde este aire doctoral con el humor: entonces se vuelve macarra, como si regresara a los bares de Terrassa. Mientras conversamos, el sur de Perú fluye amarillo por los dos lados: inmensas extensiones de tierra pedregosa, algún arbusto, montañas que recortan en una diagonal ondulada el azul del cielo, picos nevados a lo lejos, nubes adormiladas encima. “¡Hijito, hijito! ¡Estamos llegando!” grita al móvil una anciana sentada detrás de Aníbal. Su marido –ancho, piel morena curtida por el sol, pequeños ojos húmedos, canasta con frutas sobre sus piernas- se pega a ella y al aparato lo más que puede para intentar oír la respuesta del hijito. La anciana cuelga el teléfono, el marido se incorpora sobre el respaldo y poco después, en efecto, llegamos a Puno. *** Después de haber estado en todas partes, Aníbal dice que lo mejor del Convenio Andino ha sido romper con la falta de prestigio del trabajo técnico para la subsistencia, cosa que tiene un impacto en toda la comunidad educativa, que genera valores como la revalorización de las zonas rurales. Indirectamente, el trabajo técnico genera cambios en la familia. Los alumnos hablan con entusiasmo. Muchos padres también. Esa es una diferencia que he encontrado: en Bolivia se produce para no perder los valores ancestrales; en Perú, sobre todo en el norte, la idea es mucho más economicista: se produce para ganar dinero. Tiene que ver con la historia y con la identidad de los dos países. Nos cuenta Aníbal, como si impartiera una lección, a mí y al desinteresado taxista que nos conduce hacia Desaguadero, la ciudad en la frontera con Bolivia. Viaja en el asiento delantero, donde puede estirar sus largas piernas. Después se queda extrañamente silencioso, mirando por la ventana cómo cae la tarde sobre el lago Titicaca, rosado e inabarcable, a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Todos quedamos en silencio. De pronto, medio adormilado, recuerdo que esta mañana, de camino a la terminal de autobuses de Arequipa, cuando un taxista mucho más hablador se interesaba por el resultado de las últimas elecciones en España, ganadas por el Partido Popular de modo aplastante, Aníbal le respondió: Antes estaba aquí porque quería. Ahora, además, soy un exiliado político. Cuando despertamos estamos entrando en Desaguadero. Vamos bien de tiempo, pero no nos podemos confiar. Esta es una frontera con horario de oficina: a las 19.30 baja la persiana y ya no se puede pasar, al menos no de modo legal. Caminamos bajo la llovizna hasta la oficina de migraciones. Pensiones, restaurantes, locutorios, niños que insisten en cargar nuestros bártulos, perros flacos, filas de puestos de cambio donde cholitas desganadas esperan sentadas bajo unas sombrillas con sus niños atados a la espalda, puestos que venden de todo – zapatos, galletas, termos, mochilas, ropa-, puestos de pollo frito, rickshaws que transportan maletas y viajeros hasta el puente. Al otro lado del puente está Bolivia, la ciudad se sigue llamando Desaguadero, todo es muy parecido pero es una hora más tarde. Al salir de la oficina de migraciones donde nos han sellado la entrada al país tenemos la sensación de que, aquí, en Bolivia, llueve más fuerte. Caminamos con las mochilas encima por calles embarradas, esquivando charcos, hasta dar con una movilidad que, dice, en pocos minutos parte hacia La Paz. Es la última etapa del último viaje de vuelta a casa de Aníbal, que ocupa su asiento al fondo de la furgoneta y no encuentra donde poner las piernas ni las mochilas. Será un viaje incómodo, apelotonados en espacios minúsculos junto a otras 12 personas. La Cordillera Real a nuestra izquierda. En un alto poco después de dejar Desaguadero unas cholitas ofrecen comida – relleno de papa, dicen- y una bebida oscura, hecha a base de maíz, en bolsitas de plástico anudadas de las que sobresale una pajita. Seguimos. Anochece sobre el altiplano. Apretujados en la penumbra al fondo de la movilidad, quizá porque el viaje ha sido largo y está agotado, Aníbal me cuenta que estos meses, viajando entre los tres países, además de una gran experiencia, han sido largos y agotadores. Llegar a un sitio que no conoces, establecer vínculos con la gente de las organizaciones, vínculos intensos que duran una semana y vuelta a empezar. Te descoloca, dice. Ha sido un poco duro. Con el paso del tiempo empiezas a sentir que no tienes paradero. Las distancias tan largas, la falta de tiempo: hay momentos en que es agotador físicamente. También las diferentes costumbres gastronómicas. Yo no estoy acostumbrado a desayunar un plato de sopa o arroz con carne. No puedo comer eso a esa hora. La movilidad nos deja ante el cementerio de La Paz. Todavía le falta un taxi para llegar a casa. Ahora queda descansar un poco y luego ordenar toda la información que ha ido recogiendo durante estos meses y redactar la Sistematización del Convenio Andino. No es la primera vez que Aníbal regresa por última vez a casa. Sabe, seguro, que tampoco será la última.