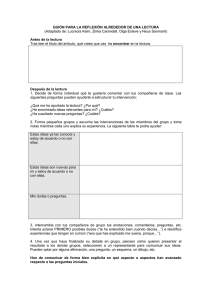

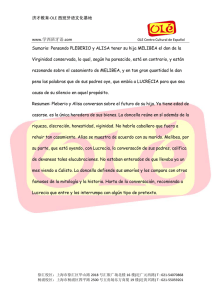

Lucrecia se oscurece, de Javier Vivancos

Anuncio