Iglesia Evangélica Pueblo Nuevo

Anuncio

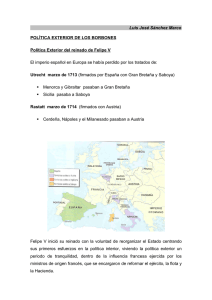

ALBERONI, GIULIO (1664-1752) Wenceslao Calvo (21-12-2015) © No se permite la reproducción o copia de este material sin la autorización expresa del autor. Es propiedad de Iglesia Evangélica Pueblo Nuevo Giulio Alberoni, cardenal, estadista, consejero y privado de los reyes de España Felipe V e Isabel de Farnesio, nació en Fiorenzuola, junto a Piacenza (Italia), en 1664 y murió en 1752 en Roma. Era hijo de un jardinero y, sin duda, este fue también su primer oficio de niño; después tuvo el de campanero en una de las parroquias en la catedral de Piacenza. A los 14 años aprendió a leer; ingresó poco después en un colegio de religiosos regulares de San Pablo, donde ya se distinguió por su aplicación, sus facultades y el lisonjero éxito de sus estudios, y, por fin, el obispo de Piacenza, que le protegía, le dio las órdenes sagradas. Fue más tarde a Roma y allí aprendió el francés, mérito inicia] y punto de su brillante carrera, puesto que como intérprete de un mensajero del duque de Parma principió a ser conocido, cuando franceses y españoles aliados hicieron la campaña de Italia y desempeñando el mismo servicio se le presentó ocasión y tuvo la fortuna de interesar al duque de Vendôme. Porque el trato de Alberoni encantaba: poseía el arte de agradar, y hallaba modo de ejercitarlo frecuentemente con motivo de un desacuerdo tan curioso como feliz entre sus rasgos físicos y sus dotes y apariencias morales. De baja estatura, ancho de cara, y con una cabeza enorme, labios delgados, nariz roma, y color cetrino, el exterior del abate rayaba en lo grotesco e infundía propensión a la burla; mas por lo mismo era después doblemente atractivo el conjunto de su persona, pues el astuto clérigo podía completarla y favorecerla con la viveza y penetración de su mirada, la palabra fácil y expresiva, el discurso ingenioso y picaresco, la movilidad elegante del ademán y hasta el timbre simpático de la voz. Yendo, pues, a París el duque de Vendôme, en 1706, llevó a Alberoni en su compañía, habló de él a Luis XIV, le presentó en Versalles, y acaso también contribuyó, sin advertirlo o de propósito, a que el soberano francés viese en aquel abate un elemento útil para los designios de su política en la corte de Felipe. Para ello el duque de Vendôme se trasladó a España en 1711, trayendo consigo al italiano, que éste venía bien advertido por Luis XIV y agasajado con una pensión de 1.600 libras tornesas. Su ansia de prosperidades y su hábil método de insinuación y estudiada modestia iban a tener fruto, de modo que Alberoni adquirió crédito, amistades e influencia; pero de tal suerte, que, cuando al otro año de 1712 murió el duque de Vendôme, podía ya muy bien como hombre reconocido, antes que como huérfano de tan valiosa protección, afligirse leal y profundamente por aquella desgracia. La fortuna, por otra parte, puso pronto a merced de su protegido nuevos elementos de influencia, pues en 1713, el duque de Parma le hizo conde y le encargó de los asuntos del ducado en Madrid. Se había, pues, aproximado a la corte el antiguo campanero de Fiorenzuola y estaba ya en la corriente de los altos negocios de la política. Su ambición le guiaba; el artificio le servía de arma poderosa; su mérito se hallaba reconocido; no faltaba más que ocasión propicia para que Alberoni ganase la cumbre de un solo vuelo, y esta ocasión se la deparó al punto su buena estrella. En febrero de 1714 había muerto la primera esposa del rey, Doña María Luisa de Saboya. Felipe V, mozo aun de unos 30Elaños, quisoAlberoni. contraer Museo segundas nupcias y la princesa de los Ursinos, camarera mayor que había sido cardenal Naval, Madrid de la difunta soberana, para no perder cierto ascendiente que tenía sobre el rey, «pensó en darle una consorte que ella pudiera manejar a su antojo», fijándose en Isabel de Farnesio, princesa de Parma, cuyas dotes singulares de piedad, recogimiento y atractiva modestia había supuesto y elogiado astuta e intencionadamente Alberoni. Pero vino Isabel a España, sin que la princesa de los Ursinos, advertida del engaño a destiempo, pudiera impedir el desposorio, aunque luego se lo propuso, como antes lo había negociado ella misma; y todo acabó por responder plena y eficazmente a la ambición e intriga del abate italiano: la de los Ursinos, que salió al encuentro de Isabel hasta Jadraque, fue allí mismo arrestada y conducida a la frontera, para no volver más a la Península, mientras Alberoni se ponía en situación de compartir con su soberana los frutos del dominio que ésta iba a ejercer sobre el rey. Poco después (1715) murió Luis XIV, de quien en realidad la política de Felipe había dependido hasta aquella fecha, y el hábil consejero de los reyes España pudo entrar con toda amplitud y desembarazo en la dirección de los asuntos públicos. Trazó entonces este plan: restaurar el crédito y las fuerzas del país; procurarse a toda costa la amistad de Inglaterra; estar a la mira de toda contingencia que pudiese favorecer los derechos eventuales de Felipe a la corona de Francia y restablecer el influjo español en Italia, para que allí pudiera dar tronos y Estados a sus hijos la ambición de la reina. El primero de estos propósitos era de todo punto irrealizable sin el intermedio de la paz pública, y ésta duró unos tres años solamente desde la elevación de Alberoni (1714-1717); mas aun así y en tan cortísimo período, por la iniciativa y actividad del abate y conde italiano se desahogó el erario de España, con la introducción de importantísimas reformas fiscales; dispuso la Administración pública de nuevos y abundantes recursos, haciéndose en todos los ramos de ella mucho más eficaz el desempeño de los servicios; la industria tomó vuelo; el ejército fue reorganizado, y, al par que se rehízo la Marina con el aumento de catorce navíos de línea, adelantaba en los arsenales la construcción de otros muchos. Para el logro de sus demás intentos políticos, y también de sus miras particulares, desplegaba de continuo Alberoni una aguda astucia en los manejos diplomáticos. Enviando un auxilio contra los turcos y zanjando a satisfacción de Roma diferencias antiguas entre la corte pontificia y España, se atrajo las simpatías del papa, que le eran indispensables para obtener el capelo; intrigando para que el cardenal Giúdice, primer ministro entonces de Felipe, fuese reemplazado por D. José Molines, decano de la Rota, entró de hecho en la dirección de los negocios; favoreciendo a Inglaterra mediante un tratado mercantil, que le valió 100.000 libras esterlinas, y después rehusando unas veces y otras aparentando consentir la aplicación del convenio, explotó la actitud de aquella potencia hasta el punto de recibir por su mediación la dignidad cardenalicia; y, por último, alarmó a las naciones con armamentos y preparativos equivalentes al anuncio de una guerra próxima, y a todas las desorientó y entretuvo, mientras acumuló recursos con que disputar al emperador los territorios que allí antes había poseído España. Porque es la verdad, en lo que toca a este último punto, que Alberoni no aparece de ningún modo indiscutible como instigador de la guerra; más aún, admite duda si el famoso privado era real o no más que aparentemente opuesto a que se hiciese, aunque haya pretendido demostrar más tarde que sólo contribuyó a ella como fiel servidor del rey (Carta del cardenal Alberoni al cardenal Paulucci, de 20 de marzo de 1720). Sea lo que fuere, la paz, más o menos temporal o inalterable que Alberoni deseaba, se hizo pronto imposible. El emperador había entrado tropas en Génova, violando la neutralidad, y procuraba con fortuna los favores de Inglaterra. Francia, Inglaterra y Holanda unidas tantearon en balde un acomodo, comprometiéndose a mantener la reversión de los ducados italianos en favor de los hijos de Isabel de Farnesio; y D. José Molines fue detenido y reducido a prisión por el gobernador austríaco del Milanesado, lo cual exasperó al rey Felipe, que ardorosa y decididamente trató de responder con las armas a la injuria. Estallaron, pues, las hostilidades. El ejército español se apoderó de Cerdeña (1717); fue rechazada altivamente por Alberoni otra mediación de Inglaterra y Francia en favor de la paz, y una respetable escuadra española salió de Barcelona el 18 de junio de 1718 contra Sicilia, aun después de que el cardenal no había obtenido fruto de sus intrigas diplomáticas, ya ofreciendo auxilios de dinero a Suecia y tratando con el agente de Polonia en Venecia para que hiciesen la guerra al emperador, ya fomentando el descontento en Francia, las discordias intestinas en Inglaterra, y en Holanda los celos mercantiles. Habiendo llegado a Sicilia las naves españolas, las poblaciones de aquella isla, rindiéndose unas y sublevadas otras a favor de Felipe, iban quedando sucesiva y rápidamente por España. Todo hacía esperar un éxito tan favorable como el de la reciente expedición a Cerdeña, cuando el almirante inglés, Byng, a título de que su nación debía garantizar la neutralidad en Italia, primeramente propuso un armisticio que no fue aceptado y después (agosto de 1718) cayó sobre los navíos españoles, obligándoles a empeñarse en una lucha desesperada que no les libró de la derrota. Causó, pues, este acto de un gobierno exterior y oficialmente amigo de España una profunda excitación en la corte; y si antes había sido inútil toda mediación para un arreglo pacífico, ahora éste se había dificultado hasta parecer imposible. En balde fueron comunicadas al gobierno español las conclusiones del tratado de la Cuádruple alianza, hecho, y mantenido en un principio, por Inglaterra, Francia y el Imperio. El cardenal resistía con rigor increíble, utilizando todos los recursos de su actividad para atender a la guerra, y todos los de su astucia para crear conflictos a las naciones coligadas. Entonces fue cuando intentó echar abajo al regente de Francia con la conspiración de Cellamare, y ya había procurado reconciliar a Carlos XII de Suecia y a Pedro I de Rusia, partidarios del pretendiente de Inglaterra, y conseguir que aquellos soberanos se pusieran de acuerdo para destronar a Jorge I; pero ambas conspiraciones abortaron, cuando más buen éxito prometían al atrevido Alberoni, y éste comenzó a precipitarse por la pendiente del infortunio. Inglaterra declaró la guerra a España en diciembre de 1718; Francia hizo lo mismo el 9 de enero siguiente; Víctor Amadeo se unió a la Cuádruple alianza, cediendo a Sicilia por Cerdeña; los franceses se apoderaron en España de Fuenterrabía, San Sebastián, Santoña y Urgel; los ingleses, de Vigo; Holanda se adhirió, por fin, a las naciones aliadas contra Felipe, y éste acabó por atemorizarse y por consentir en el extrañamiento de Alberoni y en la suspensión de la guerra. Por decreto de 4 de diciembre de 1719, que escribió de su puño y letra el mismo rey, Alberoni se vio forzado a salir de Madrid en el término de ocho días, y del reino en el de tres semanas. Abandonó, pues, la corte en dirección a Italia, y el papa Clemente XI no le permitió residir en los Estados Pontificios. Muerto este papa (1721), Felipe V, por anónimo español del siglo XVIII Alberoni tomó parte en la elección de Inocencio XIII, disfrutó luego en la corte romana de gran consideración, y Colección particular, Madrid aun obtuvo diez votos en el cónclave cuando, por la muerte de Inocencio (1724), fue elegido papa Benedicto XII . Desde entonces hasta el fallecimiento de Benedicto (1730), estuvo Alberoni en desgracia y alejado de Roma; pero en el papado siguiente, Clemente XII le confió diferentes negociaciones, le hizo legado de Roma, y le toleró que se ejercitase en sus antiguos oficios políticos y diplomáticos contra la humilde república de San Marino, cuya anexión a los Estados Pontificios obtuvo en 1739, hasta que aquel pequeño Estado protestó de la violencia y el papa le devolvió sus instituciones. En el pontificado de Benedicto XIV fue trasladado a la de Bolonia, desde la legación de Rávena, y a poco de esto se retiró de los negocios, aunque no le habían abandonado aún y conservó hasta su muerte la vivacidad de su carácter y el vigor de su salud y de su entendimiento. Muchas y muy diversas apreciaciones han inspirado a historiadores y biógrafos el carácter, la política y los merecimientos del cardenal Alberoni. Hay quien equiparándole a Richelieu no encuentra esta ponderación excesiva, y quien le empequeñece con las más acerbas censuras. Debe de ser lo más cierto que en el célebre privado y sus obras dominaron, sobre todo, la dualidad y el contraste, y se mezclaban confusamente la grandeza y la pequeñez, lo común y lo extraordinario, la deficiencia y el mérito. Tenía Alberoni, sin duda alguna, una inteligencia poderosa; pero su corazón era egoísta, y temeraria su voluntad. Sabía hacer milagros en favor del bien público, como se los inspirase su interés propio, y no acertaba a prescindir de sí mismo, o por ambicioso, o por inflexible, cuando el beneficio de la nación le pedía tan pequeño esfuerzo. Que era astuto, no cabe duda; que gustaba de ejercitarse en la intriga, también es cierto; que comprometió su obra más noble, o sea el engrandecimiento de España, a la que tanto contribuyó, persiguiéndole como medio antes que como fin en sus empresas políticas, se halla demostrado de igual manera. El cardenal Alberoni, con actividad y fortuna admirables, vigorizó poderosamente en España la Hacienda, las manufacturas, el comercio y, si se quiere, todos los fundamentos de la prosperidad pública; pero en particular, el ejército y la marina. Y lo hizo así, aparte de otras razones, secundarias ahora en la apreciación de este punto, porque, sin naves ni soldados, habría sido pura ilusión cuanto pretendía Isabel de Farnesio en Italia. Después vino la guerra, de la que el cardenal no era partidario, según sus propias alegaciones, e inútilmente, para evitarla, interpusieron las potencias su mediación, ofreciéndose a mantener que la reina de España debía tener tronos para sus hijos en el territorio italiano. Fue un empeño de subordinarlo todo al empleo de la fuerza que rayó en obcecación, y que no se concilia bien con las obligaciones de un ministro prudente. Ni satisface que el cardenal pretendiese evadirse de todo cargo, diciendo que la lealtad del ministro debía seguir y secundar, como quiera que fuese, al monarca; porque cuando monopolizó en absoluto el conocimiento de los despachos oficiales, mostrando así su omnipotencia, sabido es que los compartía o no con Felipe, según era respectivamente el contenido de ellos favorable o desfavorable al éxito de las armas o a los manejos de la política. Este solo hecho comprobará siempre que el partidario de la paz temía, no obstante, y procuraba evitar que el rey suspendiese la guerra, si no es que juzgaba que sus exageraciones de adhesión como súbdito fiel, merecían el apoyo de sus deslealtades como ministro, o lo que es peor, como privado y único depositario de la regia confianza. De tal suerte se oponían entre sí, en lo que toca al objeto más culminante de su política, los designios averiguados del ruidoso magnate. Saqúense en buena lógica las conclusiones que de aquí se desprenden, y ellas pondrán el debido límite a la grandeza del cardenal Alberoni, conjunto informe y mezcla singular de un carácter inferior y un entendimiento preclaro. El cardenal Alberoni