Trece Rosas Rojas y la Rosa 14

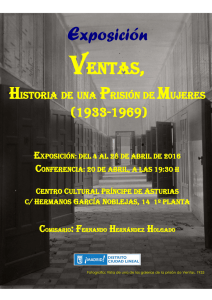

Anuncio