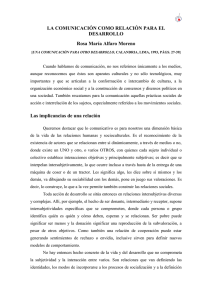

Cultura y diversidad cultural

Anuncio