Un beso en una Alcarria soñada

Anuncio

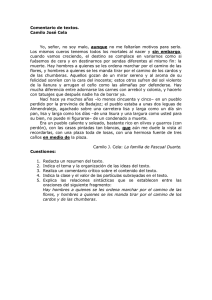

Obituarios a destiempo Un beso en una Alcarria soñada Sealtiel Alatriste 17 de enero del año 2002: Muere Camilo José Cela, el polémico escritor español que recibió todos los premios literarios a los que aspiró en vida. En el año sesenta y nueve (año cabalístico, si los hay) visité España por primera vez . Venía empachado de lecturas, con las imágenes que León Felipe nos trasmitía de su vieja Castilla en las lecturas dominicales que hacía de sus poemas en las faldas del c e r ro de Chapultepec. Madrid me maravilló con el aire provinciano que entonces tenía, con su barrio viejo, el llamado de los Austrias, que todavía no iniciaba su re s t a uración, con sus librerías que olían a tertulia, y su Café Gijón donde vagaba el espectro de Ramón Gómez de la Serna. Recorrí la ciudad de la mano de Benito Pérez Galdós, y confundía los sonidos callejeros con la voz de mis maestros de la Facultad de Filosofía y Letras que en ese año me iniciaban en los misterios de la literatura española. Más que turista, era un lector ingenuo, ilusionado, que quería ver literatura en cada esquina. Buscando autores que nunca hubiera leído, en una librería de la Plaza Mayor me encontré con una de las ediciones de la colección Áncora y Delfín (hoy inencontrables) del Viaje a la Al c a r r i a, de Camilo José Cela, un escritor del que Roberto Suárez, quien daba la clase de Literatura contemporánea, me había hablado. Tengo que confesar mi ignorancia juvenil: no había leído La familia de Pascual Duarte, ni Mrs. Caldwell habla con su hijo y mucho menos la más famosa de sus obras, La colmena, y me pareció que aquel librito del viajero que recorre a pie la Alcarria era un buen principio para conocer a Cela. Al día siguiente fui en camión a Toledo, y en el camino empecé a leer el tomito. Me pareció evidente, aunque me equivo- cara, que el viajero, más que por placer, caminaba con el pretexto de hallar ese cancionero de la Alcarria en que resuenan los romances medievales que dieron temple y carácter a los hombres de estas tierras. Si soy sincero, tendría que decir que de aquel viaje re c u e rdo más la lectura de las andanzas de don Camilo José, que la misma Catedral de Toledo o los magistrales re t r atos de los apóstoles que hizo el Gre c o. No tenía idea del papel que Cela jugaba en la cultura española, ni siquiera tenía una imagen de su físico, y me hice a la idea de que era un hombre —solitario, madrugador, de pocas palabras— como el caminante de su libro. Nunca hubiera imaginado que él iba a decir algo parecido de sí mismo cuando en 1989 recibió el Premio Nobel: Escribo desde la soledad y hablo también desde la soledad. Mateo Alemán, en su Guzmán de Alfarache , y Francis Bacon, en su ensayo “Of Solitude”, dijeron que el h o m b re que busca la soledad tiene mucho de dios o de bestia. Me re c o n f o rta la idea de que no he buscado, sino encontrado, la soledad, y que desde ella pienso y trabajo y vivo —y escribo y hablo—, creo que con sosiego y una resignación casi infinita. Y me acompaña siempre en mi soledad el supuesto de Picasso, mi también viejo amigo y maestro, de que sin una gran soledad no puede hacerse una obra duradera. Porque voy por la vida disfrazado de beligerante, puedo hablar de la soledad sin empacho e incluso con cierta agradecida y dolorosa ilusión. No era del todo sincero, pues no es que se disfrazara de beligerante, sino que efectivamente lo había sido. Camilo José Cela había nacido en Iria Flavia, La Coruña, con raíces galaicas por vía paterna e inglesas por la madre. Aunque mantuvo siempre cierta lejanía natural y displicente, enrocada en una rotundidad apasionada, fue prisionero de la imagen pública de peleonero Camilo José Cela REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 109 que se forjó, contradictoriamente, a placer. Esos perfiles rocosos que se deleitaba en exhibir, se diluían en una sentimentalidad compasiva con las miserias de los hombres que lo rodeaban. Sus novelas tienen esa savia y riqueza de carácter de alguien acostumbrado a lidiar los marrajos que la vida echa al ruedo. El símil taurino no es caprichoso. Camilo José Cela veía en el arte de lidiar toros un espejo de la vida española. Pruebas abundantes de ello hay en sus libros. Fue aprendiz de torero y, de no ser por el carácter subalterno y vicario del personaje, puede que, como a Manuel Machado, le hubiera gustado ser un buen banderillero. En todo caso, nada logró apart a r a Cela de su profesión de escritor. Puso en marcha muy pronto lo que Dionisio Rid ruejo definió como “estrategia de la fama, el culto a la personalidad y la voluntad imperativa”; lo que, adoptado por el propio Camilo José se resume en su célebre frase: “En España, el que resiste gana”. “Somos”, agregaba con desdén, “un país de aficionados”. Esa precariedad, aplicada a la creación literaria, le resultaba intolerable a Camilo José Cela. Se dijo muchas veces que fue censor del régimen franquista, lo que algunos niegan pero casi nadie pone en duda. No deja de ser curioso, por ello, los problemas que tuvo con la censura. Su primera novela, La familia de Pascual Duart e, se publicó en l942, y es uno de los títulos más vendidos, censurados y, posiblemente, el más traducido de la novelística española del siglo XX. Pascual Duarte abre un tiempo narrativo de estupor social y político, una apuesta anticonvencional y de ruptura que tuvo gran acogida, lo cual no es obstáculo para que persona tan conspicua, por decir lo menos, como José Luis Aranguren, tildara evasivo el tenebrismo y el tremendismo de este texto. Pascual Duarte es fusilado por las tropas de Franco en plena guerra civil, pese a lo cual, Aranguren escribió: “Por paradójico que parezca, (Pascual Du a rte) es una evasión de la realidad”. La tercera edición, tras muchos problemas de censura en España, tuvo que aparecer en Buenos Aire s . Ni yo, ni muchos lectores con los que he conversado, hemos podido hacer coincidir la imagen pública de Cela con la del creador de sus novelas. La polémica llega a este terreno, pues para muchos Camilo José era una muestra, un ejemplo clamoroso de la fusión entre vida y literatura. Para ellos, su forma de existencia no era una prolongación de su escritura, sino la escritura misma. En mi caso, cuando pienso en él se me viene a la mente la imagen del viajero que arrastra sus pasos por la Alcarria, y que yo tengo asociada con una de mis primeras experiencias sentimentales. Poco después de aquel viaje a Toledo en que leía su libro, sucedió uno de esos encuentros que dan sentido, no sólo a la lectura sino a la vida. Fui a la oficina de correos que está en la Pl a z a de la Cibeles y de repente se me acercó una jovencita apresurada, que me pidió prestada una pluma (a las que en México llamábamos atómicas, pero que en Madrid ya eran, si mal no recuerdo, bolígrafos, o simplemente “boli”). Se la presté deslumbrado por sus ojos claros y por una cierta tristeza en sus facciones. Cuando me la regresó, fue a depositar una carta al buzón, y yo no tuve otra opción que seguirla. “Te acompaño”, le dije. Salimos y le pedí que tomáramos un café en una terraza de la Castellana. No sé por qué aceptó, pero aceptó. Había nacido en Ciudad Real y se llamaba Lucía Ma yordomo; trabajaba como asistente doméstica por los rumbos de Carabanchel, y había venido a Madrid a pasar la tarde; estaba triste, según yo, y su melancolía le daba un aire enigmático a sus dieciocho años. Yo le mentí, le dije que era escritor y que estaba por publicar mi primera novela, la que había terminado poco antes de iniciar aquel viaje, es más, había venido para festejar que la hubiera entregado a un editor. Tenía ansias de literatura y la vida se me confundía con las ganas de escribir. Me despedí de ella en la entrada del metro y la besé. Fue un beso largo, cariñoso, casi sin pasión, cargado con todas las ilusiones de mi juventud, con aquel deseo de escribir que nunca me ha abandonado. Regresé a la mesa donde habíamos tomado café y terminé de leer de un tirón el Viaje a la Alcarria. Las lecturas son así, o mejor, uno lee para signar ciertos momentos, para guardarlos en la memoria y evocarlos cuando hace falta. Cuando pienso en la muerte de don Camilo José Cela, en esa vida contrapunteada con su obra, suscitando polémicas, armando pleitos, pero habiendo escrito tres de los libros más importantes de nuestra lengua, le agradecezco que aquella caminata por su Alcarria de sueño le hubiera dado sentido al beso fugaz con el que me despedí para siempre de Lucía Mayordomo. Camilo José Cela veía en el arte de lidiar toros un espejo de la vida española. 110 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO