los ángeles muertos - Lengua castellana y Literatura 2º Bachillerato

Anuncio

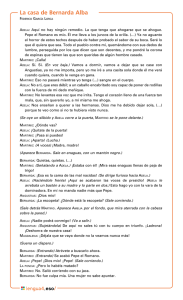

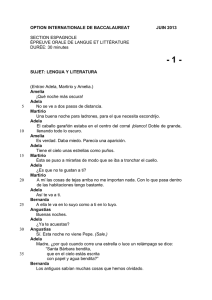

LOS ÁNG ELES MUERTOS Buscad, buscadlos: en el insomnio de las cañerías olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella pisoteada. Porque yo los he visto: en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas. Porque yo los he tocado: en el destierro de un ladrillo difunto, venido a la nada desde una torre o un carro. Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos. En todo esto. Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfría n en las paredes. Buscad, buscadlos: debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro o la firma de uno de esos rincones de cartas que trae rodando el polvo. Cerca del casco perdido de una botella, de una suela extraviada en la nieve, de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. R. Alberti, Sobre los ángeles TEXTO 3 TEXTO 2 LA NORIA La tarde caía triste y polvorienta. El agua cantaba su copla plebeya en los cangilones de la noria lenta. Soñaba la mula ¡pobre mula vieja!, al compás de sombra que en el agua suena. La tarde caía triste y polvorienta. Yo no sé qué noble, divino poeta, unió a la amargura de la eterna rueda la dulce armonía del agua que sueña, y vendó tus ojos, ¡pobre mula vieja!... Mas sé que fue un noble, divino poeta, corazón maduro de sombra y de ciencia. [A. Machado: Soledades] Yo voy soñando caminos de la tarde. ¡Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas!... ¿Adónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero... —La tarde cayendo está—. En el corazón tenía la espina de una pasión; logré arrancármela un día; ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece; y el camino se serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir: Aguda espina dorada, quién te volviera a sentir en el corazón clavada. [Antonio Machado: Soledades] 1 TEXTO 4 TEXTO 5 ANCHAS SILABAS Hay golpes en la vida tan fuertes... Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en.el alma... Yo no sé! Son pocos, pero son... Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; o los heraldos negros que nos manda la Muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el Destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Que mi pie te despierte, sombra a sombra he bajado hasta el fondo de la patria. Hoja a hoja, hasta dar con la raíz amarga de mi patria. Que mi fe te levante, sima a sima he salido a la luz de la esperanza. Hombro a hombro, hasta ver un pueblo en pie de paz, izando un alba. Que mi voz brille libre, letra a letra restregué contra el aire las palabras. Ah, las palabras. Alguien heló los labios -bajo el sol- de España. [B. de Otero: En castellano] Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como cuando por sobre .el hombro nos llama una palmada; vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa, en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! [C. Vallejo: Los heraldos negros] 2 ANTOLOGÍA ÁNGEL GONZÁLEZ Contra-orden (Poética por la que me pronuncio ciertos días). Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como: Marica el que lo lea, Amo a Irma, Muera el…(silencio), Arena gratis, Asesinos, etcétera. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa. Escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Elegido por aclamación Sí, fue un malentendido. Gritaron: ¡a las urnas! y él entendió: ¡a las armas! -dijo luego. Era pundonoroso y mató mucho. Con pistolas, con rifles, con decretos. Cuando envainó la espada dijo, dice: La democracia es lo perfecto. El público aplaudió. Sólo callaron, impasibles, los muertos. El deseo popular será cumplido. A partir de esta hora soy -silencioel Jefe, si queréis. Los disconformes que levanten el dedo. Inmóvil mayoría de cadáveres le dio el mando total del cementerio. Quédate quieto Porvenir Te llaman porvenir porque no vienes nunca. Te llaman: porvenir, y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde. … Mañana! Y mañana será otro día tranquilo un día como hoy, jueves o martes, cualquier cosa y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. Para que yo me llame Ángel González Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo: hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido, entre los restos; esto que veis aquí, tan sólo esto: un escombro tenaz, que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos. La enloquecida fuerza del desaliento… Deja para mañana lo que podrías haber hecho hoy (y comenzaste ayer sin saber cómo). Y que mañana sea mañana siempre; que la pereza deje inacabado lo destinado a ser perecedero; que no intervenga el tiempo, que no tenga materia en que ensañarse. Evita que mañana te deshaga todo lo que tu mismo pudiste no haber hecho ayer. 3 Miguel Hernández Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. ¿No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita? Sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. ¿No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita? Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. Este rayo ni cesa ni se agota: de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. No podrá con la pena mi persona rodeada de penas y cardos: ¡cuánto penar para morirse uno! El rayo que no cesa Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. El rayo que no cesa Me tiraste un limón, y tan amargo, con una mano cálida, y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura sin embargo. AL SOLDADO INTERNACIONAL CAÍDO EN ESPAÑA Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Con el golpe amarillo, de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa, y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena. El rayo que no cesa CANCIÓN PRIMERA Se ha retirado el campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre. ¡Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre! El animal que canta: el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que, al fin, desnuda en toda su crueldad. Crepitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo. Estoy dispuesto a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. He regresado al tigre. Aparta, o te destrozo. Hoy el amor es muerte, y el hombre acecha al hombre. El hombre acecha Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras, y flameaste henchido contra sus atropellos. Con un sabor a todos los soles y los mares, España te recoge porque en ella realices tu majestad de árbol que abarca un continente. A través de tus huesos irán los olivares desplegando en la tierra sus más férreas raíces, abrazando a los hombres universal, fielmente. Viento del pueblo 1 Ropas con su olor, paños con su aroma. Se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas. Luchas sin calor, sábana de sombra. Se ausentó en su cuerpo. Se quedó en sus ropas. 3 No quiso ser. No conoció el encuentro del hombre y la mujer. El amoroso vello no pudo florecer. Detuvo sus sentidos negándose a saber y descendieron diáfanos ante el amanecer. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. Cancionero y romancero de ausencias 4 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba BERNARDA: ¿Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la muerte de tu padre? ANGUSTIAS: No era mi padre. El mío murió hace mucho tiempo. ¿Es que ya no lo recuerda usted? BERNARDA: Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a este hombre tienes colmada tu fortuna. ANGUSTIAS: ¡Eso lo teníamos que ver! BERNARDA: Aunque fuera por decencia. ¡Por respeto! ANGUSTIAS: Madre, déjeme usted salir. BERNARDA: ¿Salir? Después de que te hayas quitado esos polvos de. la cara. ¡Suavona! ¡Yeyo! ¡Espejo de tus tías! (Le quita violentamente con un pañuelo los polvos.) Ahora vete. LA PONCIA: ¡Bernarda, no seas tan inquisitiva! BERNARDA: Aunque mi madre esté loca, yo estoy en mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que hago. MARTIRIO: (En voz baja.) Adela. (Pausa. Avanza hasta la misma puerta. En voz alta.) ¡Adela! (Aparece ADELA. Viene un poco despeinada.) ADELA: ¿Por qué me buscas? MARTIRIO: ¡Deja a ese hombre! ADELA: ¿Quién eres tú para decírmelo? MARTIRIO: No es ése el sitio de una mujer honrada. ADELA: ¡Con qué ganas te has quedado de ocuparlo! MARTIRIO: (En voz alta.) Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. ADELA: Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. MARTIRIO: Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. ADELA: Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. MARTIRIO: Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. ADELA: Sabes mejor que yo que no la quiere. MARTIRIO: Lo sé. ADELA: Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. MARTIRIO: (Despechada.) Sí. ADELA: (Acercándose.) Me quiere a mí. Me quiere a mí. MARTIRIO: Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. ADELA: Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere; a mí tampoco. Ya puede estar cien años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también, lo quieres. MARTIRIO: (Dramática.) ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. ¡Sí! Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Le quiero! ADELA: (En un arranque y abrazándola.) Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. MARTIRIO: ¡No me abraces! No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como una hermana, no te miro ya más que como mujer. (La rechaza.) ADELA: Aquí ya no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. MARTIRIO: ¡No será! ADELA: Ya no aguanto el olor de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. MARTIRIO: ¡Calla! ADELA: Sí, sí. (En voz baja) Vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustias, ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. MARTIRIO: Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. ADELA: No a ti, que eres débil, a un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. MARTIRIO: No levantes esa voz que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala, que, sin quererlo yo, a mí misma me ahoga. ADELA: Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca. (Se oye un silbido y ADELA corre a la puerta, pero MARTIRIO se le pone delante.) MARTIRIO: ¿Dónde vas? ADELA: ¡Quítate de la puerta! MARTIRIO: ¡Pasa si puedes! ADELA: ¡Aparta! (Lucha.) MARTIRIO: (A voces) ¡Madre, madre! 5 La Poncia: Basta. Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Bernarda: Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. La Poncia: (Siempre con crueldad.) No, Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas lo que tú quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste recado que no viniera? Bernarda: (Fuerte.) ¡Y lo haría mil veces! Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva! Su padre fue gañán. La Poncia: ¡Y así te va a ti con esos humos! Bernarda: Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. La Poncia: (Con odio.) ¡No me lo recuerdes! Estoy ya vieja, siempre agradecí tu protección. Bernarda: (Crecida.) ¡No lo parece! La Poncia: (Con odio envuelto en suavidad.) A Martirio se le olvidará esto. Bernarda: Y si no lo olvida peor para ella. No creo que ésta sea la «cosa muy grande» que aquí pasa. Aquí no pasa nada. ¡Eso quisieras tú! Y si pasara algún día estate segura que no traspasaría las paredes. Amelia: Y ese infame, ¿por qué no está en la cárcel? Martirio: Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole y nadie es capaz de delatar. Amelia: Pero Adelaida no tiene culpa de esto. Martirio: No, pero las cosas se repiten. Y veo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino de su madre y de su abuela, mujeres las dos del que la engendró. Amelia: ¡Qué cosa más grande! Martirio: Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos, y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. Amelia: ¡Eso no digas! Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 6 Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir En el colegio conocí a niñas de la ciudad e intimé con algunas de ellas. Pero seguía atenta a las cosas y a las gentes de nuestra aldea, de la que recibía frecuentes noticias y tal vez alguna visita. Y hasta al colegio llegaba la fama de nuestro párroco, de quien empezaba a hablarse en la ciudad episcopal. Las monjas no hacían sino interrogarme respecto a él. Desde muy niña alimenté, no sé bien cómo, curiosidades, preocupaciones e inquietudes, debidas, en parte al menos, a aquel revoltijo de libros de mi padre, y todo ello se me medró en el colegio, en el trato, sobre todo con una compañera que se me aficionó desmedidamente y que unas veces me proponía que entrásemos juntas a la vez en un mismo convento, jurándonos, y hasta firmando el juramento con nuestra sangre, hermandad perpetua, y otras veces me hablaba, con los ojos semicerrados, de novios y de aventuras matrimoniales. Por cierto que no he vuelto a saber de ella ni de su suerte. Y eso que cuando se hablaba de nuestro Don Manuel, o cuando mi madre me decía algo de él en sus cartas -y era en casi todas-, que yo leía a mi amiga, esta exclamaba como en arrobo: «¡Qué suerte, chica, la de poder vivir cerca de un santo así, de un santo vivo, de carne y hueso, y poder besarle la mano! Cuando vuelvas a tu pueblo, escríbeme mucho, mucho y cuéntame de él». Pasé en el colegio unos cinco años, que ahora se me pierden como un sueño de madrugada en la lejanía del recuerdo, y a los quince volvía a mi Valverde de Lucerna. Ya toda ella era Don Manuel; Don Manuel con el lago y con la montaña. Llegué ansiosa de conocerle, de ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida. Decíase que había entrado en el Seminario para hacerse cura, con el fin de atender a los hijos de una su hermana recién viuda, de servirles de padre; que en el Seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. ¡Y cómo quería a los suyos! Su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a sus hijos, y sobre todo consolar a los amargados y atediados, y ayudar a todos a bien morir. -Lo primero -decía- es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera. -Pues yo sí -le dijo una vez una recién viuda-, yo quiero seguir a mi marido... -¿Y para qué? -le respondió-. Quédate aquí para encomendar su alma a Dios. En una boda dijo una vez: «¡Ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se bebiera alegrara siempre sin emborrachar nunca... o por lo menos con una borrachera alegre!». Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba en la plaza del pueblo haciendo reír a los niños y aun a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar, y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por Don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, la ayudó a bien morir. Y cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada y el pobre hombre, diciendo con llanto en la voz: «Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo», se acercó a este queriendo tomarle la mano para besársela, pero Don Manuel se adelantó, y tomándosela al payaso, pronunció ante todos: -El santo eres tú, honrado payaso; te vi trabajar y comprendí que no sólo lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros, y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor, y que tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento. Y todos, niños y grandes, lloraban, y lloraban tanto de pena como de un misterioso contento en que la pena se ahogaba. Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable de Don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y los oídos de los demás. Por entonces enfermó de muerte y se nos murió nuestra madre, y en sus últimos días todo su hipo era que Don Manuel convirtiese a Lázaro, a quien esperaba volver a ver un día en el cielo, en un rincón de las estrellas desde donde se viese el lago y la montaña de Valverde de Lucerna. Ella se iba ya, a ver a Dios. -Usted no se va -le decía Don Manuel-, usted se queda. Su cuerpo aquí, en esta tierra, y su alma también aquí en esta casa, viendo y oyendo a sus hijos, aunque estos ni le vean ni le oigan. -Pero yo, padre -dijo-, voy a ver a Dios. -Dios, hija mía, está aquí como en todas partes, y le verá usted desde aquí, desde aquí. Y a todos nosotros en Él, y a Él en nosotros. -Dios se lo pague -le dije. -El contento con que tu madre se muera -me dijo-será su eterna vida. Y volviéndose a mi hermano Lázaro: -Su cielo es seguir viéndote, y ahora es cuando hay que salvarla. Dile que rezarás por ella. -Pero... -¿Pero...? Dile que rezarás por ella, a quien debes la vida, y sé que una vez que se lo prometas rezarás y sé que luego que reces... Mi hermano, acercándose, arrasados sus ojos en lágrimas, a nuestra madre, agonizante, le prometió solemnemente rezar por ella. -Y yo en el cielo por ti, por vosotros -respondió mi madre, y besando el crucifijo y puestos sus ojos en los de Don Manuel, entregó su alma a Dios. -«¡En tus manos encomiendo mi espíritu!»-rezó el santo varón. 7 Alberto Méndez, Los girasoles ciegos — No bebas más, Ricardo, te estás matando. — ¿Beber es lo que me está matando? No digas bobadas. — Necesitamos estar lúcidos para... — Para vivir como si no existiéramos, ¿es eso? — No, para seguir juntos, para resistir todo el tiempo necesario. No me gusta que Lorenzo te vea tan deshecho. Por favor... Con un gesto rápido retiró la botella de la mesa y fue a la cocina a guardarla en la fresquera. La casa estaba a oscuras y la tenue luz del pasillo sólo insinuaba los perfiles de las cosas. Aun conociendo la casa como la palma de la mano, había momentos en los que tenía que caminar a tientas. Cuando Elena regresó al comedor, la luz estaba encendida y su marido asomado a la ventana abierta de par en par. Pese al frío, casi todas las ventanas estaban abiertas para que el olor a manteca quemada y a coliflor revenida no impregnara su pobreza. Serían las diez de la noche y Lorenzo hacía tiempo que dormía. Como si quisiera protegerle de una lengua de fuego, se precipitó sobre Ricardo con tal vehemencia que le hizo caer al suelo. Así permanecieron, arrebujándole con su cuerpo, hasta que comprobaron que otras voces y otros silencios daban los hechos por no ocurridos. Nada alteraba el frío. Casi inmóviles, fueron desplazando suavemente con sus cuerpos el aire que mediaba entre sus cuerpos, entrelazándose hasta guarecerse mutuamente de la noche y sus miradas. Escondidos el uno en el otro hablaron del miedo, de Lorenzo y su entereza cómplice, de Elena huida, de la necesidad de no caer en el desánimo. — No es eso, Elena, es estupor. No por haber perdido una guerra que ya estaba perdida el día en que empezó, es otra cosa. — ¿El qué? — Que alguien quiera matarme no por lo que he hecho, sino por lo que pienso... y, lo que es peor, si quiero pensar lo que pienso, tendré que desear que mueran otros por lo que piensan ellos. Yo no quiero que nuestros hijos tengan que matar o morir por lo que piensan. Los documentos que fueron generando los guardianes del laberinto y las pocas cartas que escribió son los únicos hechos ciertos, lo demás es la verdad. Pudo contarlo, porque tuvo oportunidad de hacerlo, pero prefirió guardar silencio porque estaba saldando su deuda con los usureros de la guerra. Sabemos que fue trasladado a unos hangares del aeródromo de Barajas, donde el ejército vencedor y su justicia fueron agrupando a los militares de graduación para someterles a juicios sumarísimos que acabaron, sin excepción, en condenas a muerte. Durante el periodo de su reclusión en el aeródromo de Barajas, los militares fieles a la República debieron de ignorarle e incluso evitarle, dado que en otra carta que escribe a su novia Inés, que llegó sólo tres meses más tarde por razones incomprensibles, describe crípticamente su situación como la de «una mónada de Leibniz». No le hablaron, desconfiaron de Alegría como se desconfía de un enemigo, orillándole en aquellos momentos en que todos pensaban más en lo que abandonaban que en lo que les esperaba. Todo había tenido lugar con tal vértigo, se había precipitado de tal manera que la vida del capitán Alegría se desvaneció en sentimientos crepusculares, en soledades hostiles, en miedos irreverentes. No se atrevió a rezar para no llamar la atención de Dios y de su ira. Estuvo en el desabrido hangar de Barajas desde el día cuatro al ocho de abril, debilitándose, ajándose como un odre seco, desparramando su eterna compostura en cada vómito, en cada desmayo, en cada tiritona, en cada retortijón del hambre. Un grupo de falangistas tomó la filiación a cada uno de los presos, que, en posición de firmes, recibieron ultrajes, golpes y humillaciones antes de ser despojados de los distintivos del grado militar en sus uniformes, de su documentación y de todos sus objetos personales. El coronel Luzón —no constan más datos en su filiación— se negó a entregar las estrellas de su grado porque las había conseguido merecidamente en el campo de batalla, y un pistoletazo le arrancó de cuajo el rango, las estrellas y la vida. Intento de fuga, reza escuetamente el registro de su muerte. ¿Hubiera preferido Elena que separara al niño de la placenta que le rodea, atara su cordón umbilical con una de mis botas e intentara que humilláramos a los vencedores con la vida germinal de la revancha? Pienso que ella no hubiera querido un hijo derrotado. Yo no quiero un hijo nacido de la huida. Mi hijo no quiere una vida nacida de la muerte. ¿O sí? Si el dios del que me han hablado fuera un dios bueno, nos permitiría elegir nuestro pasado, pero ni Elena ni su hijo podrán desandar el camino que nos ha traído hasta esta braña que será su sepultura. Esta madrugada me venció el sueño y me quedé dormido apoyado en la mesa. Me despertó el llanto del niño, ahora menos vigoroso, más convaleciente. Su rabia de ayer me producía indiferencia, su lamento de hoy me ha dado pena. No sé si es que estaba aturdido por el sueño y el frío o que a mí también comienzan a faltarme las fuerzas al cabo de tres días sin comer nada, pero lo cierto es que, impensadamente, me he encontrado dándole a chupar un trapo mojado en leche desleída en agua. Al principio no sabía si vivir o dejarse llevar por mi proyecto, pero al cabo de un rato ha comenzado a sorber el líquido del trapo. Ha vomitado, pero ha seguido chupando con avidez. La vida se le impone a toda costa. Creo que ha sido un error tenerle en brazos. Creo que ha sido un error alejarle un instante de la muerte, pero el calor de mi cuerpo y el alimento que ha logrado ingerir le han sumido en un sueño desmadejado y profundo. 8 Laura Esquivel, Como agua para chocolate Después todas se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir. Una de estas tardes, antes de que Mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con quince años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Muzquiz quería venir a hablar con ella... -¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor? Dijo Mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible Tita respondió: -Yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia y dijo: -Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, Mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: -¡Por hoy, hemos terminado con esto! Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aun así, por primera vez en su vida intentó protestar a un mandato de su madre. -Pero es que yo opino que... -¡Tú no opinas nada y se acabó! Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban, a la una, a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Muzquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante entre padre e hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el enojo. -¿Por qué hiciste esto Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Qué no tienes palabra? -Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzó a escuchar la respuesta porque el Pulque, el perro del rancho, salió corriendo, ladrándole a un conejo al que confundió con un gato. -Entonces, ¿te vas a casar sin sentir amor? -No, papá, me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por Tita. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tomó para con Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Tal vez Nacha sólo escuchó las palabras que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño; no sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho, por donde se le colaba un frío infinito. No acababan de empezar a moler, cuando Mamá Elena entró a la cocina, preguntando por qué no estaba llena la tina para su baño. No le gustaba bañarse demasiado tarde, pues el cabello no se le alcanzaba a secar adecuadamente. Preparar el baño para Mamá Elena era lo mismo que preparar una ceremonia. El agua se tenía que poner a hervir con flores de espliego, el aroma preferido de Mamá Elena. Después se pasaba la «decocción» por un limpio y se le añadían unas gotas de aguardiente. Por último había que llevar, una tras otra, cubetas con esta agua caliente hasta el cuarto obscuro. Un pequeño cuarto que estaba al final de la casa, junto a la cocina. Este cuarto, como su nombre lo indica, no recibía rayo de luz alguno pues carecía de ventanas. Sólo tenía una angosta puerta. Dentro, a mitad del cuarto, se encontraba una gran tina donde se depositaba el agua. Junto a ella, en una vasija de peltre se ponía agua con shishi para el lavado del pelo de Mamá Elena. Sólo Tita, cuya misión era la de atenderla hasta su muerte, era la única que podía estar presente en el ritual y ver a su madre desnuda. Nadie más. Por eso se había construido este cuarto a prueba de mirones. Tita le tenía que lavar a su mamá primero el cuerpo, luego el cabello y por último la dejaba unos momentos descansando, gozando del agua, mientras ella planchaba la ropa que se pondría Mamá Elena al salir de la tina. A una orden de su madre, Tita le ayudaba a secarse y a ponerse lo más pronto posible la ropa bien caliente, para evitar un resfrío. Después, entreabría un milímetro la puerta, para que el cuarto se fuera enfriando y el cuerpo de Mamá Elena no sufriera un cambio brusco de temperatura. Mientras tanto le cepillaba el pelo, alumbrada únicamente por el débil rayo de la luz que se filtraba por la rendija de la puerta y que creaba un ambiente de sortilegio al revelar las formas caprichosas del vapor de agua. Le cepillaba el cabello hasta que éste quedaba seco por completo, entonces le hacía una trenza y daban por terminada la liturgia. Tita siempre daba gracias a Dios de que su mamá sólo se bañara una vez por semana, porque si no su vida sería un verdadero calvario. 9