La enfermedad y sus metaforas. Susan Sontag

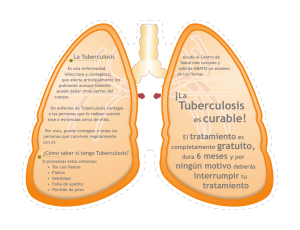

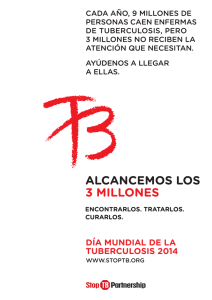

Anuncio