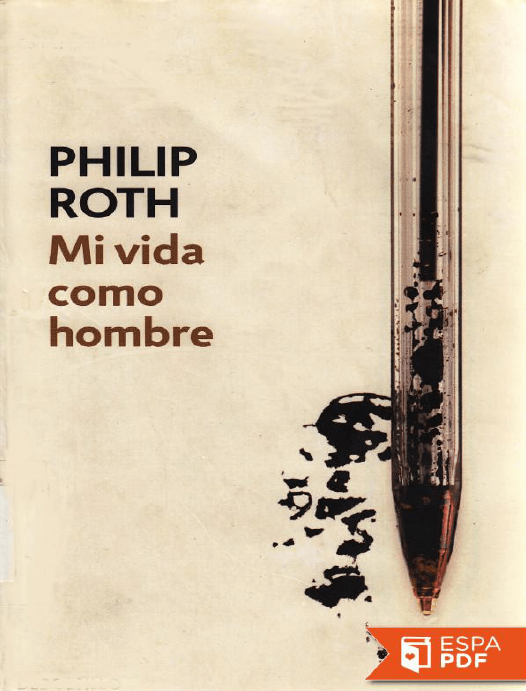

Mi vida como hombre

Anuncio