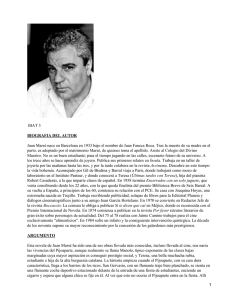

Últimas tardes con Teresa

Anuncio