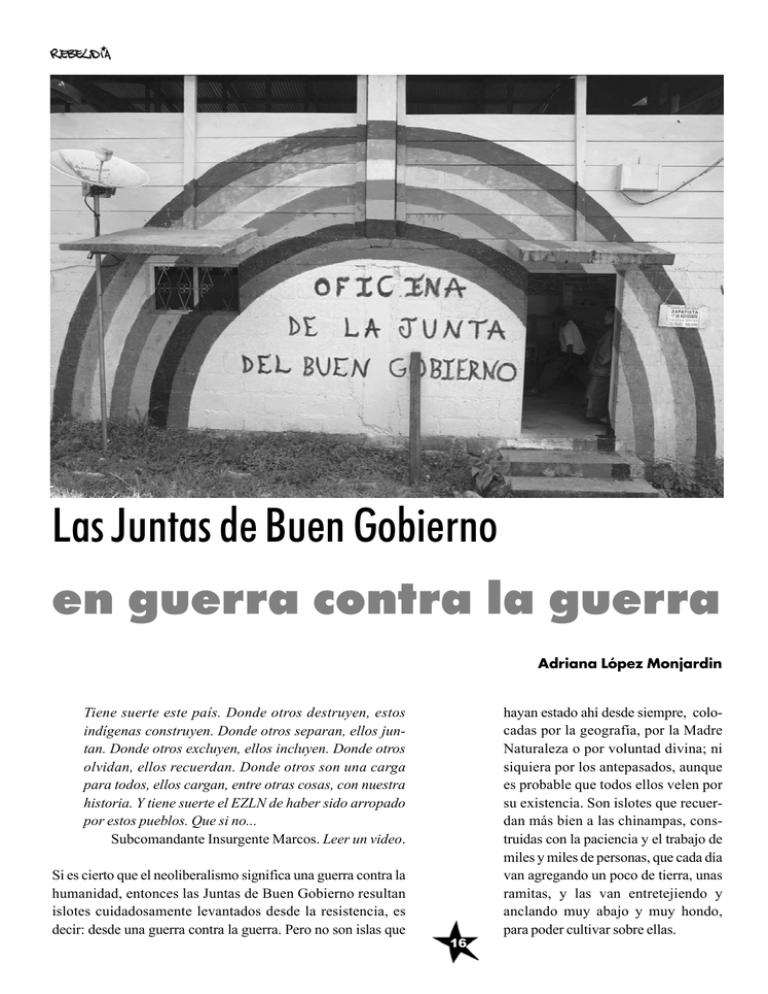

Las Juntas de Buen Gobierno

Anuncio

Las Juntas de Buen Gobierno en guerra contra la guerra Adriana López Monjardin Tiene suerte este país. Donde otros destruyen, estos indígenas construyen. Donde otros separan, ellos juntan. Donde otros excluyen, ellos incluyen. Donde otros olvidan, ellos recuerdan. Donde otros son una carga para todos, ellos cargan, entre otras cosas, con nuestra historia. Y tiene suerte el EZLN de haber sido arropado por estos pueblos. Que si no... Subcomandante Insurgente Marcos. Leer un video. Si es cierto que el neoliberalismo significa una guerra contra la humanidad, entonces las Juntas de Buen Gobierno resultan islotes cuidadosamente levantados desde la resistencia, es decir: desde una guerra contra la guerra. Pero no son islas que 16 hayan estado ahí desde siempre, colocadas por la geografía, por la Madre Naturaleza o por voluntad divina; ni siquiera por los antepasados, aunque es probable que todos ellos velen por su existencia. Son islotes que recuerdan más bien a las chinampas, construidas con la paciencia y el trabajo de miles y miles de personas, que cada día van agregando un poco de tierra, unas ramitas, y las van entretejiendo y anclando muy abajo y muy hondo, para poder cultivar sobre ellas. Yo creo que las Juntas de Buen Gobierno sólo pueden ser comprendidas en el entorno político contemporáneo. No son nada más una utopía, una apuesta hacia el futuro, un referente ético, aunque también lo sean. Son sobre todo una manera, aquí y ahora, de reconstruir el tejido social en un mundo devastado por las guerras, en un México convulsionado por los enfrentamientos entre los de arriba y por el ataque sistemático desde el poder contra los derechos de los de abajo. Mientras la clase política provoca y utiliza cualquier conflicto que atraviese a la sociedad para hacer prevalecer sus intereses de grupo, los zapatistas están empeñados en resolverlos. Las Juntas de Buen Gobierno han servido para dar una oportunidad a la paz, a la palabra, a la justicia: cuando hay un problema, investigan y escuchan a todas las partes involucradas, incluyendo a quienes no están de acuerdo con ellos, y buscan un arreglo que lo sea para ambos bandos. La justicia zapatista, a diferencia de la foxista, no supone el castigo implacable para los adversarios y la impunidad para los partidarios y los aliados. Tal vez ésta sea una de las principales enseñanzas de las Juntas de Buen Gobierno durante su primer año de trabajo, tal como le dijeron a la periodista Gloria Muñoz, de la Revista Rebeldía, en el Caracol “Resistencia y rebeldía por la humanidad”, en Oventik: “vemos que tenemos capacidad para gobernar, para trabajar, ver y conocer los problemas. Hemos aprendido a no caer en provocaciones, ni del gobierno ni de los partidos. La experiencia nos enseña que el que levanta primero la mano pierde por la vía política. Nosotros tenemos la idea de resistir por la vía pacífica, aunque también sabemos defendernos. En todo este año, lo que más aprendimos 17 fue a negociar, aprendimos a coordinar el trabajo de la Junta con los municipios autónomos”. La pregunta que cargan sobre sus espaldas los zapatistas y que tratan de responder a diario con sus palabras, con su práctica y con un trabajo político y organizativo extraordinario es si se puede gobernar respetando a los diferentes, sin tratar de imponer la homogeneidad y la hegemonía. Es decir: si es posible la democracia, si existe una nueva forma de hacer política. Después de un año de intentarlo, la respuesta resulta necesariamente provisional y frágil; pero apunta exactamente en la dirección contraria a la que marca el camino del desastroso sistema político mexicano. El texto del Subcomandante Insurgente Marcos, Leer un video, muestra los primeros indicios de las respuestas que están cultivando los zapatistas sobre sus islotes, sobre sus chinampas: “A diferencia de los años anteriores, los conflictos entre comunidades y entre organizaciones en territorios de las Juntas de Buen Gobierno han disminuido, y se ha reducido el índice de criminalidad y de impunidad. Los delitos se solucionan, no sólo se castigan. Si no me cree, consulte usted en las hemerotecas, en los juzgados, en los ministerios públicos, en las cárceles, en los hospitales, en los cementerios. Compare el antes y el después y saque sus conclusiones”. En cambio, quienes vivimos en otras partes del país, no podemos decir que estamos ganando espacios de razón y de justicia en nuestra guerra contra la guerra. Y no estoy hablando de una Guerra-de-Baja-Intensidad que se libra en el Sureste mexicano; ni de una inseguridad nebulosa en la que supuestamente todos somos víctimas y cómplices; y mientras más pobres, más lo segundo que lo primero. Hablo en cambio, por ejemplo, de una guerra que ha desatado el poder contra los jóvenes, en todos los frentes. Y no estoy exagerando. Hablo nada más de las historias de los estudiantes con quienes convivo todos los días en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México. En sólo un año, en la ENAH, esta guerra ha provocado muerte, heridas, hostigamiento sexual, cárcel, humillaciones y exclusión. Para estos jóvenes no hay acceso a la justicia. Es Pavel González, asesinado impunemente. El nos muestra la más irreparable punta del iceberg. Pero también está Rosendo, que regresó furioso y asustado de la manifestación altermundista en Guadalajara; y no por los golpes que recibió, ni porque los policías le robaron todo su dinero y ya llevaba dos días sin comer; estaba angustiado porque no pudo ayudar a un compañero que corría a su lado. “Nunca voy a olvidar el ruido que hacen los huesos al romperse”, me dijo. Está Emiliano, que recibió una “bala perdida” cuando regresaba a casa una noche, en el microbús, y que está aprendiendo a volver a usar su brazo izquierdo y a superar el trauma, pero que no olvida su rabia frente a las sospechas y el desprecio de los policías y los médicos, cuando él más sufría por el dolor y la hemorragia. Sospechas nada más porque tiene el pelo largo, desprecio nada más porque es joven y no tiene coche. También está Rosa, a quien nadie le va a devolver los tres meses que pasó en la cárcel, por el único delito de haber creído en la justicia. Cuando fue a tratar de presentar una denuncia en una oficina del ministerio público de la ciudad de México, se encontró primero ignorada y después agredida y acusada por el funcionario que debía atenderla. Es cierto: el funcionario terminó con un ojo morado. Pero eso era lo único que podía hacer una muchacha contra un tipo prepotente que le dejó los pechos llenos de rasguños. Pienso, finalmente, en “los más pequeños” de mi pequeña comunidad: en los jóvenes de dieciocho, diecinueve o veintipocos años que no van a entrar a la ENAH, porque las autoridades y la mayoría de los profesores están exigiendo un promedio superior al mínimo aprobatorio del sistema escolar. ¿De veras creerán que una chica de ocho es mejor que la de siete y medio? ¿están seguros que uno de nueve es bueno y el de seis es desechable? ¿Estamos elevando el nivel académico o justificando la exclusión? ¿Podemos esperar, podemos confiar en que los gobiernos, los policías, las autoridades judiciales y el Conacyt resuelvan nuestros problemas? Si la guerra contra los estudiantes es dura, la que libra el poder en contra de quienes habitan más abajo que abajo es implacable. Los pobres y los desempleados son perseguidos en cada esquina, en el metro y en las plazas públicas, cada vez que tratan de vender algo, de cantar, de limpiar coches, de ejercer el trabajo sexual o de pintar grafittis. Y mientras los persiguen de mutuo acuerdo, los gobernantes locales y federales se culpan unos a otros del desempleo y encubren su gravedad y sus causas. En este mundo vivimos: todos y no nada más los indígenas del sureste mexicano; y sólo en él es posible escuchar, comprender y tal vez hasta aprender de las experiencias zapatistas, si dejamos atrás la ilusión de que la guerra es algo que les pasa nada más a los otros, en algún tiempo distante y premoderno. En este mundo, en los tiempos del Estado de malestar que padecemos, la autonomía y la autogestión no son nada más las herramientas necesarias para construir un futuro, aunque también lo sean. Son, por ahora, una manera cotidiana de cuidar la vida. Los zapatistas han dicho muchas veces que no quieren nada de este Estado de malestar y, como sus palabras van unidas a sus prácticas, durante diez años han mantenido su rechazo a los programas gubernamentales. Al mismo tiempo, con muchas dificultades y con el apoyo de la 18 sociedad civil nacional e internacional, han venido desarrollando sus propias maneras de atender la salud, la educación, el cuidado de sus tierras, montes y aguas y la comercialización de lo que ellos producen o lo que necesitan de fuera. La lucha autónoma por la salud es uno de los espacios más arduos en el combate zapatista de todos los días. Porque responde a una de las necesidades más apremiantes y requiere, más que otras, de dinero: para comprar medicinas, para equipar las clínicas, los hospitales y los laboratorios; y requiere, también, de personas calificadas para curar. En la entrevista que realizó Gloria Muñoz en el Caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”, Doroteo, un integrante de la Junta de Buen Gobierno narra el inicio y el sentido de estos trabajos: “Desde antes de nuestro levantamiento los pueblos zapatistas empezamos a organizar nuestra salud, porque de por sí la salud es una de las principales demandas de nuestra lucha, porque la necesitamos para vivir y nuestra lucha es por la vida”. Evidentemente, los programas gubernamentales en territorio zapatista siempre tuvieron una intención contrainsurgente; pero ese no fue el único problema, según cuenta Doroteo: “a veces no nos quieren dar atención si decimos que somos zapatistas, o nos hacen muchas preguntas para conocer de nuestra organización, o nos tratan como de por sí nos trata el gobierno, o sea con desprecio, como de por sí tratan a los indígenas. Por eso no queremos ir, y ahora hasta los priístas prefieren ir a nuestro hospital o a nuestras microclínicas, porque ahí se atiende a todos, zapatistas o no, y se les trata con respeto, como humanos pues”. La misma historia se repite en el Caracol IV, ubicado en el ejido Morelia, según explicaron a Gloria Muñoz los integrantes de la Junta de Buen Gobierno: “en las clínicas del gobierno nos daban medicinas caducadas, no nos atendían con respeto y además nos cobraban la consulta y la medicina, como las particulares”. Ahora, a las clínicas zapatistas, llegan priístas a solicitar atención. “Ni modo de negarles el servicio —dicen los integrantes de la Junta—. La salud es para todos. Sus dineros que les da el gobierno a los priístas se lo gastan en trago y luego no tienen para curarse ni para comer. Para nosotros la salud es muy importante y ellos como indígenas también necesitan el servicio”. Los zapatistas (y no pocos de sus vecinos, de otras filiaciones políticas) están diciendo que no pueden confiar en el Estado de malestar. Que no quieren que sus recién nacidos se mueran en los hospitales públicos de Comitán (o de Querétaro, para el caso es lo mismo) porque el neoliberalismo se traduce en más infecciones intrahospitalarias conforme disminuyen tanto los trabajadores de la salud 19 como las incubadoras y los materiales de curación; y cuando las enfermeras, las afanadoras y los cirujanos carecen hasta de jabón para lavarse las manos. Están diciendo que no quieren deambular por las antesalas de las comisiones estatales, nacional o internacionales de derechos humanos, para quejarse de las esterilizaciones forzadas que les imponen con mentiras y chantajes, como las que están denunciando en estos días catorce señores indígenas guerrerenses, que han tenido el valor de hacer llegar su protesta a los medios masivos de comunicación. Están diciendo que no le van a pagar ni un centavo a Julio Frenk por un “seguro popular de salud”, que inventó para eximir al Estado de la obligación de garantizar atención médica y medicinas gratuitas a toda la población. Porque la privatización del sistema público de salud ya empezó, atropellando en primer lugar a los más excluidos: a quienes no tiene acceso al IMSS o al ISSSTE. Ahora, gracias al voto de los legisladores de todos los partidos políticos, los mexicanos más pobres —los indígenas, los campesinos, los desempleados, los subempleados ... es decir: las mayorías— van a tener que pagar por la salud toda la vida. En el mejor de los casos, las organizaciones “gremiales” van a negociar con los gobiernos el monto de las cuotas que tienen que pagar los “beneficiados” y sus familias. Los zapatistas tampoco aceptan el Procampo, los mil pesos por hectárea sembrada de maíz que les paga el gobierno a los productores, tanto campesinos como latifundistas, supuestamente para compensar la caída de los precios que provocó el Tratado de Libre Comercio. Mientras muchas organizaciones campesinas pelean por más Procampo, los zapatistas, que se levantaron en contra de la privatización de las tierras y del TLC, siguen cuidando el ancestral derecho a la tierra de quien la trabaja con sus propias manos. No es fácil. Porque habitan, como lo recuerda el Subcomandante Insurgente Marcos en el reciente texto La velocidad del sueño “un territorio rebelde, en resistencia, invadido por decenas de miles de soldados federales, policías, servicios de inteligencia, espías de las diversas naciones ‘desarrolladas’, funcionarios en función de contrainsurgencia, y oportunistas de todo tipo”. Y además, porque combaten cada día las políticas de los gobiernos neoliberales, que pretenden disolver el tejido social comunitario. Quienes pelean por más Procampo, ocultan el hecho de que la parcelación de los ejidos y de las comunidades es la llave de entrada al programa. Pasan por alto el acaparamiento de las tierras y la emergencia de una nueva clase de rentistas que concentran parcelas, no para trabajarlas o para dar de comer a sus familias, sino para cobrar el subsidio oficial. Convirtiendo a sus agremiados en clientelas cautivas, las organizaciones campesinas disimulan los violentos enfrentamientos comunitarios y la ruptura de las familias que ocurren cuando el acceso a la tierra se convierte en un hecho individual e irreversible. A fin de cuentas, mientras los focos rojos, anaranjados y amarillos de los conflictos agrarios se prenden por todo el país, dejando un saldo de caciques empoderados y hermanos enfrentados, los zapatistas eligieron volver a entramar el tejido social, desfacer entuertos, una y otra vez. Las experiencias de las Juntas de Buen Gobierno se despliegan en tantos pueblos, en tantos espacios, que resulta imposible recorrerlas o comentarlas creyendo que ya capturamos su sentido. Lo que propongo en este texto es tratar de mirarlas desde nuestro país, desde nuestro mundo en guerra. Desde aquí, la construcción de la autonomía no parece la disputa por un modelo mejor que otro; y ni siquiera la aplicación de una ley mejor que otra. Es cierto que el reconocimiento constitucional de los Acuerdos de San Andrés hubiera abierto una puerta más grande y más segura. Pero no hubiera ahorrado el camino que ahora emprenden las Juntas de Buen Gobierno. Con una ley negociada y publicitada como modelo a seguir por un tumulto de asesores, intelectuales, líderes, diputados y funcionarios, los pueblos indígenas de Oaxaca enfrentan una situación más dura y más precaria que la que viven los territorios zapatistas. Tal vez cambiaron algunas cosas. Sin duda, los dirigentes indígenas oaxaqueños viajan más por el mundo y sus planteamientos tienen más eco en los foros internacionales. Las asambleas comunitarias pueden elegir de manera directa a sus autoridades municipales, sin pasar por los partidos políticos; siempre y cuando los partidos no se inconformen con el método de elección, porque en ese caso, las controversias casi siempre se resuelven en favor de 20 los partidos. Lo malo es que hay caciques que ya aprendieron a escudarse en las elecciones por “usos y costumbres” para perpetuarse en el poder; y hay más indígenas presos, asesinados, despojados de sus tierras y refugiados fuera de sus pueblos. En Oaxaca, la violencia no distingue entre indígenas y no indígenas, del mismo modo en que la clase política no distingue entre “usos y costumbres” y elecciones por el sistema de partidos. Y mientras en la Costa las elecciones se dirimen a balazos, en el Istmo —en tierras de zapotecos dignos y rebeldes— las elecciones sólo sirven para perpetuar estirpes amparadas por las siglas de todos los partidos habidos y por haber. Los mismos nombres se repiten en cualquier candidatura: Héctor Sánchez y su hermana Gloria; Daniel López Nelio y sus herederos, su hermano Santana y su hijo Lenin. Mientras centenares de zapatistas, aunque todavía muchos más hombres que mujeres, aprenden a gobernarse a sí mismos, la clase política se cierra más sobre sí misma. En un país de cien millones de habitantes, creen que sólo ellos, los ya iniciados, pueden representarnos, y reclaman la reelección. Algunos se desgarran las vestiduras cuando sus rivales pretenden imponer dinastías conyugales, pero disimulan las dinastías hereditarias, sean Cárdenas, Madrazos o Alemanes; o las que marcan ya tres siglos de nuestra historia, con los Creel en el poder, siempre económico y ahora de nueva cuenta político, como en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz. Las deslealtades y las ideologías recicladas a gusto del consumidor explican mejor los alineamientos que el supuesto de “un moderno sistema de partidos”. Así, desde las filas del PRI, Elba Esther Gordillo hace política a favor de Fox; y el artífice directo del fraude electoral de 1988 y de la traición a los Acuerdos de San Andrés, Manuel Bartlett, se ostenta como “nacionalista” ante la euforia de los líderes del PRD, de los sindicatos y de las organizaciones campesinas oficiales. Si hoy en México estamos hastiados con la clase política y con el “gobierno del cambio”, los zapatistas nos dicen que no basta con esperar a que en el 2006, ahora sí, por fin llegue el cambio. Pero, en cierto sentido, creo que esto es lo de menos. Porque reducir al zapatismo a una determinada posición en torno a cierta coyuntura electoral resulta una caricatura inspirada por las obsesiones del dibujante en turno, y no por las palabras y las experiencias de los zapatistas. Si algo nos están diciendo ahora, en 2004, las Juntas de Los zapatistas nos están Buen Gobierno, es que para resistir a la diciendo que en sus vidas, guerra —insisto: no sólo la Guerra-deen sus historias, han Baja-Intensidad sino la guerra global del encontrado que nadie neoliberalismo contra la humanidad— desde el poder puede ellos comienzan por reconstruir el tejido hacer por ellos (por social. Creo que sólo desde ahí, desde los nosotros) el trabajo de actores o sujetos sociales y políticos volver a tejer los colectivos, y no desde los ciudadanos atoespacios colectivos mizados e impotentes, tendría sentido reavulnerados brir un debate sobre las perspectivas de la democracia, sea directa o representativa. Las Juntas de Buen Gobierno nos están diciendo que miles y miles de personas están involucradas en un intenso proceso de aprendizaje colectivo, que pasa por cuidar que la distribución de las tierras sea justa; que el trato a las mujeres sea digno; que se busque resolver los conflictos a través del diálogo; que haya respeto a los diferentes; que se reconozcan los errores propios y se haga un esfuerzo por enmendarlos; que el principio de “para todos, todo” se traduzca en acciones cotidianas encaminadas a compartir y equilibrar. Y que pasa por cuidar de todo ello, porque nada está ganado de por sí y para siempre. Los zapatistas nos están diciendo que en sus vidas, en sus historias, han encontrado que nadie desde el poder puede hacer por ellos (por nosotros) el trabajo de volver a tejer los espacios colectivos vulnerados. Que no vale la pena hablar con el poder, si antes (y también durante y después) no estamos hablando y escuchando desde abajo. Nos enseñan, creo, que si algo se puede cultivar en sus isloteschinampas, es porque antes tejieron y anclaron las redes que las sostienen. 21