ENTIERRO DEL P. CEBRIÀ M. PIFARRÉ Homilía del P. Abad Josep

Anuncio

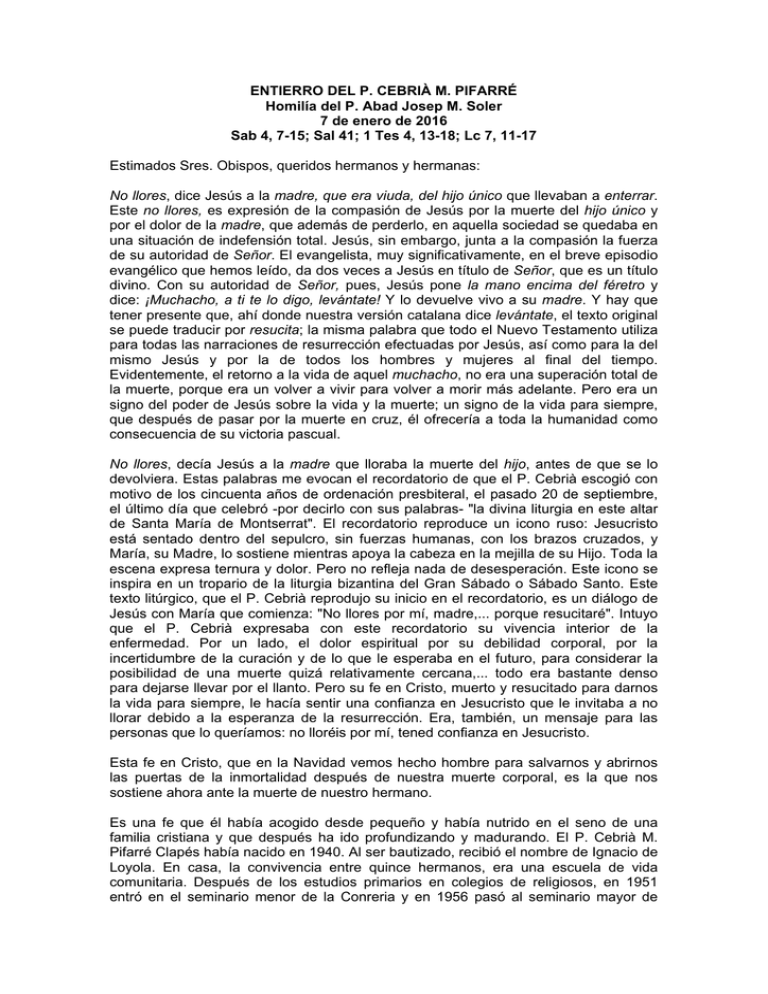

ENTIERRO DEL P. CEBRIÀ M. PIFARRÉ Homilía del P. Abad Josep M. Soler 7 de enero de 2016 Sab 4, 7-15; Sal 41; 1 Tes 4, 13-18; Lc 7, 11-17 Estimados Sres. Obispos, queridos hermanos y hermanas: No llores, dice Jesús a la madre, que era viuda, del hijo único que llevaban a enterrar. Este no llores, es expresión de la compasión de Jesús por la muerte del hijo único y por el dolor de la madre, que además de perderlo, en aquella sociedad se quedaba en una situación de indefensión total. Jesús, sin embargo, junta a la compasión la fuerza de su autoridad de Señor. El evangelista, muy significativamente, en el breve episodio evangélico que hemos leído, da dos veces a Jesús en título de Señor, que es un título divino. Con su autoridad de Señor, pues, Jesús pone la mano encima del féretro y dice: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! Y lo devuelve vivo a su madre. Y hay que tener presente que, ahí donde nuestra versión catalana dice levántate, el texto original se puede traducir por resucita; la misma palabra que todo el Nuevo Testamento utiliza para todas las narraciones de resurrección efectuadas por Jesús, así como para la del mismo Jesús y por la de todos los hombres y mujeres al final del tiempo. Evidentemente, el retorno a la vida de aquel muchacho, no era una superación total de la muerte, porque era un volver a vivir para volver a morir más adelante. Pero era un signo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte; un signo de la vida para siempre, que después de pasar por la muerte en cruz, él ofrecería a toda la humanidad como consecuencia de su victoria pascual. No llores, decía Jesús a la madre que lloraba la muerte del hijo, antes de que se lo devolviera. Estas palabras me evocan el recordatorio de que el P. Cebrià escogió con motivo de los cincuenta años de ordenación presbiteral, el pasado 20 de septiembre, el último día que celebró -por decirlo con sus palabras- "la divina liturgia en este altar de Santa María de Montserrat". El recordatorio reproduce un icono ruso: Jesucristo está sentado dentro del sepulcro, sin fuerzas humanas, con los brazos cruzados, y María, su Madre, lo sostiene mientras apoya la cabeza en la mejilla de su Hijo. Toda la escena expresa ternura y dolor. Pero no refleja nada de desesperación. Este icono se inspira en un tropario de la liturgia bizantina del Gran Sábado o Sábado Santo. Este texto litúrgico, que el P. Cebrià reprodujo su inicio en el recordatorio, es un diálogo de Jesús con María que comienza: "No llores por mí, madre,... porque resucitaré". Intuyo que el P. Cebrià expresaba con este recordatorio su vivencia interior de la enfermedad. Por un lado, el dolor espiritual por su debilidad corporal, por la incertidumbre de la curación y de lo que le esperaba en el futuro, para considerar la posibilidad de una muerte quizá relativamente cercana,... todo era bastante denso para dejarse llevar por el llanto. Pero su fe en Cristo, muerto y resucitado para darnos la vida para siempre, le hacía sentir una confianza en Jesucristo que le invitaba a no llorar debido a la esperanza de la resurrección. Era, también, un mensaje para las personas que lo queríamos: no lloréis por mí, tened confianza en Jesucristo. Esta fe en Cristo, que en la Navidad vemos hecho hombre para salvarnos y abrirnos las puertas de la inmortalidad después de nuestra muerte corporal, es la que nos sostiene ahora ante la muerte de nuestro hermano. Es una fe que él había acogido desde pequeño y había nutrido en el seno de una familia cristiana y que después ha ido profundizando y madurando. El P. Cebrià M. Pifarré Clapés había nacido en 1940. Al ser bautizado, recibió el nombre de Ignacio de Loyola. En casa, la convivencia entre quince hermanos, era una escuela de vida comunitaria. Después de los estudios primarios en colegios de religiosos, en 1951 entró en el seminario menor de la Conreria y en 1956 pasó al seminario mayor de Barcelona, hasta que en 1958, ingresó a nuestro monasterio. Aquí profesó en 1959. Terminados los estudios de filosofía y teología en Montserrat, recibió la ordenación presbiteral 1965. El año siguiente fue a San Anselmo, de Roma, donde en 1969 se licenció en Teología. Vuelto a Montserrat, enseñó teología dogmática y liturgia. Y tuvo una fuerte irradiación pastoral con muchos grupos de jóvenes, particularmente con las convivencias en la hospedería. En 1972 fue nombrado Maestro de novicios. Ejerció esta tarea de formación hasta el verano de 1980, cuando el mes de agosto pasó a la comunidad que entonces teníamos en Tantur, Jerusalén; allí estuvo hasta diciembre de 1982. Allí, además de participar en las tareas propias del Instituto Ecuménico, prestó el servicio litúrgico en las Benedictinas de tradición bizantina del Monasterio del Emmanuel en Belén, y trabajó en la preparación de la tesis doctoral. Vuelto a Montserrat, y habiendo defendiendo su tesis doctoral en 1984, continuó la docencia de la teología en la Escuela Teológica del monasterio, en la Facultad de Teología de Cataluña, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, en el Instituto de Teología Espiritual y en otros centros, sin dejar las actividades pastorales. Son muchísimos los que recibieron su enseñanza o se beneficiaron de su trabajo pastoral entusiasta en la hospedería del monasterio, en la basílica, a los encuentros de jóvenes de Santa Cecilia y en muchos otros lugares fuera de Montserrat. De 1990 a 1993 fue Maestro de novicios, y no sin sacrificio, en el Monasterio de Samos, en Galicia. Después, nuevamente en Montserrat, continuó las tareas de docencia y pastorales además de dar conferencias y publicar algunos libros y diversos artículos y recensiones; destaca su iniciación a los Padres de la Iglesia, publicada en 2008. Muchos monasterios y comunidades religiosas de Cataluña y de fuera se beneficiaron de su magisterio. Todo esto lo hacía como un servicio eclesial; nunca para gloriarse de su capacidad intelectual y de su buena memoria; más bien tendía a no valorarlo en demasía. Su reflexión teológica y su labor pastoral estaban bien arraigadas en la oración y en la vida de monje, por eso su ministerio monástico y presbiteral ha sido siempre un testimonio de la gran misericordia de Dios. Me impresionaba cuando hablaba de la debilidad y la angustia que experimentó Jesús en Getsemaní y de cómo teníamos que respetar la vivencia del sufrimiento que tenían los demás. Sabía aceptar con buen espíritu sus límites. Sensible, amante de la vida de comunidad y de los pequeños gestos de comunión fraterna, solía contribuir a crear un clima alegre y de buen humor. Cuando hace dos o tres de años, la enfermedad empezó a manifestarse y luego a debilitarlo, esta actitud disminuyó y, más bien, a veces había que animarle a él. Amaba la vida comunitaria y ha sido fiel hasta que ha podido. Era muy delicado cuando hablaba de los demás y procuraba hacerlo desde la comprensión y de la estima incluso cuando eran cosas que le hacían sufrir. Esta delicadeza se ha manifestado en los últimos tiempos de su enfermedad, sobre todo cuando agradecía las atenciones que se le tenían. Fue impactante el día que recibió el sacramento de la Unción de los enfermos; al final, dio gracias a la comunidad reunida en torno a él por haberlo ayudado a vivir el Evangelio y después pidió perdón por todos los fallos que hubiera podido tener en la vida fraterna. No os aflijáis como los hombres que no tienen esperanza --decía san Pablo en la segunda lectura-, pues a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Con esta confianza ofrecemos la Eucaristía, para que el Padre del cielo perdone al P. Cebrià sus faltas y le acoja, después de haberlo configurado con Jesucristo por medio de los sacramentos y del sufrimiento. La fragilidad, la ternura, el dolor y la serenidad que reflejaba el icono de su cincuenta aniversario, empapan en este momento nuestros sentimientos de hermanos de comunidad, de hermanos de sangre, sobrinos y familiares, y los de tantos que ha tenido el P. Cebrià como amigo, como maestro, como consejero. Pero, por encima de todo, nos serena la palabra de Jesucristo: no llores, yo soy la resurrección y la vida (Jn 11, 25).