VIDA DEL POETA - Biblioteca Nacional de España

Anuncio

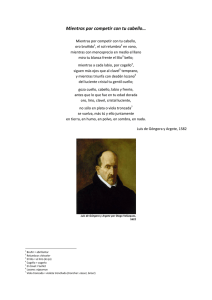

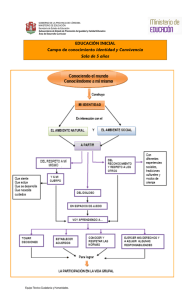

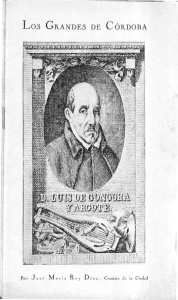

31 VIDA DEL POETA Amelia de Paz De la vida de Góngora, como de todas, sabemos menos de lo que creemos. Y lo que sabemos apenas nos ilustra acerca de aquello por lo que Góngora se eleva sobre el resto de los mortales y que es la causa de que —seducidos por el espejismo de las verdades auxiliares— prestemos atención a las vicisitudes de su existencia personal como buscando en ellas la explicación, o la corroboración, de esa excepcionalidad. La vida de Góngora es, como corresponde, impenetrable. En esa opacidad preserva toda su grandeza y sus miserias. Conviene no forjarse ilusiones. Lo que de ella se deja ver no es, en sí mismo, ni más ni menos memorable que el acontecer de cualquier otra vida. Como todo el mundo, Góngora es hijo de su tiempo y de su cuna. Con el monarca de dos orbes y con el más oscuro campesino de Castilla comparte siglo, lengua, tradición y paisaje; como ellos, está sometido a un determinismo no menos implacable y bastante más excluyente, el familiar, que constituye el móvil más visible de casi todas sus acciones. La familia impone su ley biológica y social. La herencia genética recibida por don Luis —permítasenos el toque naturalista— se resume en un ingenio precoz, al que su poesía debe su idiosincrasia y que de ser cierta la anécdota transmitida por Vaca de Alfaro habría merecido tempranamente el elogio del propio Ambrosio de Morales; en un natural epicúreo y guasón, sobradamente acreditado por sus versos y solo aparentemente desmentido por el retrato tardío de Velázquez; en una complexión robusta y una mala salud de hierro que le permitieron durar sesenta y seis años y cambiar el curso de la poesía española. En la esfera social, la impronta familiar hizo de Góngora un beneficiado de rango inferior en una catedral de renta sustanciosa, que cifró sus aspiraciones en mantener su posición y la de los suyos en el seno del patriciado cordobés. Sus idas y venidas, su apego al entorno local, la aventura cortesana de sus últimos años, si tuvieron otro sentido, no es tan manifiesto como ese. Hay existencias que parecen sobreponerse a las condiciones de partida. La de Góngora no es de esa clase. 32 Amelia de Paz No es seguro que su nacimiento se produjera el 11 de julio de 1561, como se ha dicho; sí lo es que fue bautizado el 12 de ese mismo mes y año en la parroquia del Sagrario de Córdoba, por lo que presumiblemente vendría al mundo en la colación de Santa María, de la que sus padres eran vecinos (cualquier otra precisión sobre el lugar es por ahora conjetural). Fueron estos don Francisco de Argote y doña Leonor de Góngora. Tuvo cuatro hermanos, tres de los cuales alcanzaron la edad adulta, doña Francisca de Argote, doña María Ponce de León y don Juan de Góngora y de Argote. Argotes y Góngoras son linajes de abolengo, real o fabuloso —que para los efectos es lo mismo—, traídos del norte a Andalucía por la Reconquista, blasonados con cruz plena en las Navas de Tolosa según los genealogistas, sobresalientes en la toma de Córdoba, y que como tales gozan de predicamento en el ideario español del siglo xvi. Constituyen esa hidalguía de sangre carente de títulos bien afianzada en las instituciones urbanas que, sin necesidad de otras prendas, copa veinticuatrías y canonicatos; que tiene como techo el hábito militar, la dignidad eclesiástica y —no tan a mano— el señorío; que dentro del estamento privilegiado puede mirar por encima del hombro a no pocos jurados, familiares del Santo Oficio, caballeros cuantiosos y otros parvenus, aunque no siempre la bolsa esté a la altura de su calidad. Andando el tiempo, con el cambio dinástico, e incluso antes, será candidata preferente —según las suertes— a los títulos de nuevo cuño o —con más probabilidad— a diluirse poco a poco en la mesocracia. Las dos ramas de don Luis acreditan ese género de prosapia: su Fig. 1 Georg Braun y Franz Hogenberg, Vista de Córdoba, en Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus (1618), Civitates orbis terrarum, 1572-1618, Madrid, Biblioteca Nacional de España. Vida del poeta padre era hijo en segundas nupcias de don Alonso Fernández de Argote, octavo señor de Cabriñana del Monte y regidor de Córdoba; quedó huérfano en la niñez y contrajo matrimonio en 1557, pasada la treintena. Como vástago colateral del tronco de su casa, de él cabía esperar más lustre que fortuna; aun así, gracias a la munificencia de Angulos y Arandas, sus parientes maternos, pudo aportar al enlace un patrimonio decoroso, a cambio del cual recibió promesas incumplidas de dote. Fue hombre con fama de docto, que había estudiado jurisprudencia en Salamanca, y que reunió una biblioteca cuyo tenor y paradero se desconocen. Ejerció como corregidor en Madrid, Jaén y Andújar, como juez de bienes confiscados en la Inquisición de Córdoba y como veinticuatro de la ciudad. Es posible que no se hallara en Córdoba cuando se produjo el nacimiento de su primogénito varón. Por el lado materno, el abuelo, homónimo del escritor e hijo de un jurado, emparentó con los Falces, oriundos de Cuenca, llegados a Córdoba a finales del siglo xv en la camarilla del obispo don Íñigo Manrique. A la unión debe la familia el acceso al cabildo catedralicio y las nubes que de cuando en cuando se cernieron sobre su limpieza. Uno de los dos tíos del poeta, en la línea aguerrida de los ancestros, profesó la milicia. El otro, Francisco de Góngora y Falces, supo medrar en la corte —se valiera o no de su presunto parentesco con el secretario Eraso— y fue la mano provisora del clan: redondeó su hacienda con transacciones hábiles; echó el resto para casar a su hermana doña Leonor, acomodando a las otras cuatro al claustro por designio de su abuela materna; heredó, adquirió y sacó partido a varias prebendas eclesiásticas, entre ellas las que luego disfrutaría el poeta. El patronazgo de Francisco de Góngora alcanza a la generación siguiente en forma de avunculado: dotó a todas sus sobrinas, incluida la hija de su hermano difunto el capitán García de Góngora. La prosperidad permitió que las dos hermanas de don Luis —y no solo una, como hubiera sido lo esperable— contrajeran matrimonio, hipergámico en ambos casos. Las dos casaron con caballeros veinticuatro del municipio cordobés —uno, recién titulado; el otro, futuro— en quienes concurrían sangre y hacienda: la mayor, doña Francisca de Argote, con un nieto del primer conde del Castellar y de una descendiente de las casas de Feria y Medinasidonia, don Gonzalo de Saavedra, del que tuvo cinco hijos. La vida la trató con rigor: enviudó pronto —su última hija, apadrinada por don Luis, nació póstuma—, vio morir de forma violenta a su primogénito en la flor de la juventud, y fue lo suficientemente longeva como para sobrevivir a otros hijos. Doña María Ponce de León, la otra hermana del poeta —también llamada doña María de Argote y Góngora, y doña María Leonor de Angulo en alguna escritura—, casó con su sobrinastro segundo el opulento don Juan de Argote y de los Ríos (o de Sepúlveda), heredero —entre otros bienes— del mayorazgo fundado por su tío abuelo el humanista Ginés de Sepúlveda, y no tuvo descendencia. Su capital acabó engrosando las arcas de la Compañía de Jesús. La anomalía de que el sobrino mayor, y no el segundo, sucediera al tío clérigo vendría dada por la diferencia de edad entre los dos hermanos, de siete años, y la urgencia por asegurar la continuidad de la fuente principal de ingresos e influencias de la familia: Francisco de Góngora había accedido a la ración entera de la catedral cordobesa relativamente tarde, en 1568, el año en que nació su sobrino Juan; aguardar a que este estuviera en edad de relevarlo suponía tentar innecesariamente a los hados. 33 34 Amelia de Paz De ese modo, en 1575 comienza la transferencia de bienes a don Luis que, ordenado de menores, a los catorce años cumplidos —la edad mínima obligatoria— recibe sendas prestameras en Santaella y Guadalmazán, así como el beneficio que su tío posee en Cañete de las Torres, sinecuras que no exigen residencia. Por esas fechas es posible que asistiera al colegio de los jesuitas, muy activos desde su implantación en la ciudad a mediados de siglo, pero no está atestiguado. De su formación anterior a la etapa salmantina solo consta el afecto con que en la vejez recordará a los maestrescuelas de su infancia —de esa infancia inexistente en el siglo xvi, a despecho del celebérrimo «Hermana Marica» del propio Góngora, esparcimiento de un alma adulta. El traslado a Salamanca se produce al año siguiente, a expensas del tío. Acreditar un título universitario no era forzoso para ser racionero, pero sí para subir en el escalafón a puestos de mayor enjundia doctrinal, como las canonjías de oficio, que se adjudicaban por oposición; no convenía cerrar de antemano esa puerta (a la que Góngora, todo sea dicho, no parece haber aspirado a llamar nunca). En Salamanca cursó Cánones hasta el verano del 81, con regresos intermitentes a casa; la pérdida de los libros de pruebas impide determinar si obtuvo algún grado. Ignoramos asimismo en qué medida la Salamanca de Fray Luis pudo decantar su afición a las musas; el hecho es que de 1580 data su primer poema impreso de que hay noticia, una canción en esdrújulos nada primeriza que abre la traducción castellana de Os Lusíadas por Luis Gómez de Tapia, publicada en aquella ciudad. De nuevo en Córdoba, en 1582 es designado titular último del Fig. 2 Enrique Cock, detalle correspondiente a la ubicación de Salamanca en Hispaniae Nova Delineatio cum Antiquis et Recentioribus Nominibus, Salamanca, 1581, Madrid, Biblioteca Nacional de España. Vida del poeta vínculo y mayorazgo que el tío Francisco crea en don Juan de Góngora, completando así la estrategia sucesoria. Al mayorazgo se suma otro paterno, de menor cuantía. La ración pasa a don Luis, por resigna, en 1585; al año siguiente el tío muere, sin haber tenido apenas oportunidad de disfrutar de su jubilación. Por precepto legal, don Juan no comenzará a usufructuar y administrar sus bienes hasta cumplir los veinticinco años; en cuanto eso ocurre, ya regidor de Córdoba, desposa a doña Beatriz Carrillo de los Ríos, hija de don Pedro Gutiérrez de los Ríos, quinto señor de Escalonias, en la que habrá seis hijos, tres varones y tres hembras. Con todos ellos, como con los cinco de doña Francisca de Argote, había contraído don Luis obligación desde el momento en que adopta el estado eclesiástico, como prolongación de sus gabelas fraternas, y con arreglo a esa responsabilidad procedió a medida que fueron naciendo. A él le toca en lo sucesivo asumir el papel protector del tío. También desde ese momento su vida queda sometida a una regla, sistematizada en los estatutos de la catedral de Córdoba que el obispo Fresneda, imbuido de celo tridentino, ha ordenado en 1577. Había que meter en cintura a esos cabildos afeudalados, que campan por sus respetos a lo largo y ancho del reino. Corren tiempos de rigorismo. Las iglesias catedrales son la manzana dorada que se disputan tiara y corona; el dique donde rompen las profundas tensiones internas de la monarquía católica. El microcosmos capitular, reproducido con pautas similares por doquier, repite a pequeña escala las jerarquías superiores a las que se ve sometido. Pero es también un ente con personalidad propia. Un cuerpo complejo, cuyo funcionamiento requiere el concurso de todos sus miembros, y cuyo motor es el beneficio. Los intereses particulares quedan integrados en los comunes e identificados con ellos: conservar y aumentar el patrimonio eterno y temporal es la consigna. Todas las acciones se encaminan a ese doble fin. Las atribuciones de don Luis, como las de sus colegas, cubren así dos ámbitos: eclesiástico y administrativo. Las primeras vienen marcadas por el calendario litúrgico y las horas, en ciclo perpetuo; las segundas atienden a la gestión colegiada de la mesa capitular mediante el desempeño de cargos rotatorios anuales. Cobrar los frutos del beneficio dependía del cumplimiento escrupuloso de ambos cometidos, en sus varias facetas, durante doscientas setenta y cinco jornadas al año, salvo enfermedad. En eso consistía vivir como un canónigo. Y esa fue la vida que Góngora llevó entre sus veinticuatro y los cincuenta. Una vida ordenada, de obligaciones bien definidas, sin incertidumbres materiales ni espirituales graves. La catedral se convierte en el eje de su existencia. Él es una pieza más en el engranaje de una maquinaria secular, la cual dispone ritmos vitales, hacienda y vivencias a cada uno de sus componentes. La condición de prebendado no fue una anécdota a la que el poeta pudiera ni pretendiera sustraerse. Nada de lo que Góngora escribió desde 1585 se comprende probablemente en su justa dimensión si se prescinde de este hecho. Como era de rigor, Góngora asumió el modus vivendi que le fue conferido. Se avino a él sin aparentes conflictos. Cumplió con sus deberes, que no eran pocos ni fútiles, y disfrutó de las ventajas de su estado. Sobre ese estambre fijo, su existencia se tejió con una trama no forzosa: su dedicación a la poesía, que no venía en el programa, aunque tampoco chocaba con él. Es ese factor imprevisto —ese sino irresistible quizá también— su signo distintivo. No porque el cultivo de las musas fuera, ni mucho menos, 35 36 Amelia de Paz ajeno a su estatus: un vástago educado de la nobleza reúne las condiciones idóneas para tal menester. La mayoría de los ingenios de su tiempo procede de su misma extracción o similares. Lo que individualiza a don Luis es el modo y la oportunidad con que abrazó su inclinación. Puede decirse que Góngora supo sintonizar desde el principio con el gusto de sus contemporáneos y descollar sobre el promedio. Recibe el espaldarazo temprano de autores de más edad, como Cervantes y Espinel; sus octosílabos nutren por aquellos días las Flores del romancero; sus sonetos hombrean sin desdoro en la cofradía petrarquista. Su obra se va generando con naturalidad al amor de sus restantes ocupaciones, no a despecho de ellas. En febrero del 85 gana, pues, la prebenda; la toma de posesión tiene lugar el día 21. Góngora queda adscrito al coro del deán, con obligación de asistencia a tercias y vísperas. Junto con la participación en las continuas solemnidades, el coro constituye la parte más colorista de una actividad que abarca tareas no tan vistosas ni excelsas, y donde ceremonia, decisión y utilidad van siempre de la mano. En julio siguiente, con Fig. 3 Fig. 4 Hernán Ruiz i, Bóvedas de la Capilla de San Clemente de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 1518. Balcón de la Capilla de San Clemente en la fachada sur de la Mezquita-Catedral de Córdoba, finales de siglo xvi. Vida del poeta el comienzo del año para los capitulares, don Luis recibe el primer nombramiento, apenas cumplidos los cuatro meses de residencia preceptivos: en el reparto de oficios anuales se le asigna la diputación de cabeza de rentas, es decir, la administración de los diezmos. Si es cierto que ese año, o el siguiente, viajó a Granada, pudo ser porque algún negocio concerniente a aquel mandato requiriera su presencia en el tribunal de la Chancillería, pero tanto la fecha de esa presunta primera estancia en Granada como el motivo son inseguros. Sea como fuere, a Góngora le aguardan años movidos. El cabildo es una empresa dinámica, que exige constantes gestiones tanto dentro como fuera de su recinto. El aparato burocrático interno está activo a todas horas, para satisfacer las diarias demandas. Las visitas de inspección a patronazgos y propiedades no remiten, ni tampoco los actos protocolarios. Las relaciones con la ciudad se cuidan como quien mira por lo propio; cabildo secular y eclesiástico son, en el fondo, uno: órganos de una misma oligarquía, con intereses comunes en liza. La catedral es el alma de Córdoba; su influencia se deja sentir en todos los órdenes de la vida municipal. A don Luis se le encomienda de manera habitual representar a la corporación ante el concejo, quizá por sus contactos familiares. Pero también extramuros tiene delegados aquella en todos los puntos neurálgicos: Roma, la corte, Granada. La correspondencia es incesante. Y también los viajes. A Góngora, como al resto, le toca desplazarse a menudo. No desempeñará, como algunos colegas, comisiones permanentes fuera de Córdoba, sino transitorias. Existe una cierta especialización dentro de la casa, y los encargos que recaen en don Luis son sobre todo de dos tipos: salutaciones de obispos e informaciones de limpieza de candidatos a racioneros. Para las primeras parece haber poseído Góngora —deudo, al cabo, del secretario de obispo Falces— sus dotes: a cuatro de los siete prelados investidos durante su servicio tuvo que ir a cumplimentarlos en sus destinos de origen; a otros los honró con su amistad y con sus versos. Que tenía buena mano con el episcopado lo demuestra hasta el desembarazo con que se conduce en un episodio más aireado que tales cortesías: la visita del obispo Pacheco al cabildo entre octubre de 1588 y junio de 1589, y la subsiguiente sanción al racionero Góngora por cargos de indisciplina leves, de los que se defiende con donaire. Ese mismo verano se le ordena el primero de los tres expedientes de limpieza que instruyó. Va hasta la villa de Mazuecos, en Palencia, solar del inquisidor de Cuenca Alonso Jiménez de Reinoso —aspirante a una ración y futuro enemigo suyo—, y a la vuelta convalece durante un mes en Madrid; regresa a Córdoba ya entrado febrero del 90. La salud de don Luis se suele resentir en los viajes. Nada más reincorporarse, asume la secretaría capitular con carácter extraordinario; desde julio, alterna ese oficio con el de diputado de hacienda, que ya había ejercido dos años atrás, y que consiste en supervisar la marcha de los negocios y pleitos cursados por el cabildo. Entretanto, ha alquilado varias heredades a la institución, según la costumbre. En enero de 1591 viaja de nuevo a Madrid, para felicitar al recién nombrado obispo de Córdoba don Hernando de Vega y Fonseca, a la sazón presidente del Consejo de Indias, y de paso mover el inveterado litigio de la iglesia de Córdoba por los pozos de la sal; también en esta ocasión retorna enfermo, a mediados de marzo. En noviembre de 1592 vuelve a la corte y tramita ante el Consejo Real la renuncia de la veinticuatría del conde del Castellar en don Juan de Góngora. Mayor gravedad reviste la dolencia que lo 37 38 Amelia de Paz aqueja —hasta el extremo de moverlo a testar— en el verano de 1593, durante su visita en Salamanca al siguiente titular de la sede cordobesa, don Jerónimo Manrique. Nunca estuvo la poesía española tan cerca de quedarse sin las Soledades, como no fuera tras cierta caída casi mortal desde un adarve que, según la leyenda, Góngora sufrió de niño. Si en aquella ocasión infantil se habría salvado gracias a la intercesión de san Álvaro, en Salamanca sobrevive providencialmente también, y el que fallece en cambio a las pocas fechas, sin haber llegado a ocupar la silla de Osio, es el propio Manrique, su anfitrión y albacea. En el curso del 94 oficia una vez más como secretario. En el 95 nace el mayorazgo de su hermano, don Francisco de Argote y Góngora, tarambana del que costará hacer carrera. Durante el otoño de 1596 vuelve don Luis a Palencia, esta vez a la abadía de Husillos, con una embajada ya usual: saludar a Francisco de Reinoso, nombrado obispo de Córdoba; en 1598 ejercerá como adjunto suyo en causas criminales de beneficiados. En octubre se le encomienda el arreglo de las exequias por Felipe ii en la catedral cordobesa. En 1599, el mecanismo de la conveniencia familiar empieza a desplegar su proyecto —de libro— para las féminas de la generación más joven. Ese año, sus sobrinas adolescentes doña Francisca de Saavedra y doña Leonor de Argote, hijas de doña Francisca, entran en el convento de Santa Clara: son los dos tallos podados para favorecer la línea única de la hermana menor, doña María de Saavedra, niña aún, sobre la que recae la responsabilidad de perpetuar la estirpe en un futuro no muy lejano. La vida va cubriendo sus ciclos, y la catedral los suyos, inexorables. Las diputaciones se suceden: en el cabildo de oficiales de 1600, Góngora resulta elegido contador de la mesa, clavero del arca del tesoro y visitador de Nuestra Señora de la Fuensanta; en el de 1601, puntador de las misas del punto. En 1602 —año, como el precedente, de pestilencia en Córdoba— arrienda con carácter vitalicio para su explotación la huerta de don Marcos, a media legua de Córdoba, y respalda a la ciudad en la Fig. 5 Escudo del concejo cordobés, feudo de los Argote, en el Crucero de la MezquitaCatedral de Córdoba, s. xvi. Vida del poeta iniciativa de erigir un teatro de comedias en la cárcel vieja, propuesta que no deja de sonar a temeraria en tiempos de epidemia (con el tiempo se achacaría a la perniciosa farándula la propagación del contagio). En mayo de 1603 viaja a Cuenca y Mohorte para satisfacer el estatuto de limpieza del racionero Pedro de Zamora, oidor del Consejo de la Inquisición, y de allí se dirige a la corte, en Valladolid, donde da el parabién al obispo electo de Córdoba Pablo Laguna. La estancia vallisoletana tiene entre otras consecuencias la amplia inclusión de don Luis, ya en calidad de maestro, en las Flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa (1605). Mientras, por causas que desconocemos —tal vez nueva enfermedad de consideración—, Góngora pasa en 1604 más de un semestre retirado de sus deberes y apenas productivo. En 1605, sale elegido diputado de la cera y contador; en 1606 y 1607, otra vez contador. Si, como parece, durante ese año de 1607 visitó al marqués de Ayamonte en sus dominios, pudo ser entre el 9 de abril y el 9 de mayo, mes en que se ausenta del coro. Su relación con el prócer, no obstante, dista de estar dilucidada. En 1608 se le asigna el doble oficio de contador y diputado de cabeza de rentas; repetirá en ambos en 1610. El año de 1609 lo ha pasado en gran parte fuera de Córdoba, a pesar de sus achaques: con motivo de la información de Diego Pardo, que pretende la ración vaca por la muerte de Pablo de Céspedes, don Luis acude a Madrid, Alcalá de Henares, Burgos, Salvatierra de Álava, Pamplona y Pontevedra; aprovecha además para visitar a su conterráneo el obispo Venegas de Figueroa en Burlada y al conde de Lemos en Monforte. Fue, presumiblemente, el viaje más largo de su vida, y en el que pudo alimentar esperanzas de otro mayor: acompañar al conde a su virreinato napolitano. En Madrid lo retienen al regreso de Galicia sus deberes como diputado de rentas; a finales de octubre está de nuevo en Córdoba. Tales recorridos van dejando huella en su poesía. Los que pudiera hacer a título particular no siempre es posible fecharlos con precisión ni determinar sus fines; alguno habrá del que ni siquiera se tenga noticia. Otros aun no es seguro que se hayan producido, como el hipotético viaje a Sevilla por la beatificación de san Ignacio en 1610, a cuya justa concurre un soneto gongorino. La obra, en cualquier caso, va creciendo sin prisa, sin pausa y sin altibajos, consolidando el renombre del poeta con la majestad de lo inevitable. En febrero de 1611 reparte sus prebendas entre las dos ramas familiares vivas: a su sobrino don Pedro de Góngora y de los Ríos, segundón de don Juan, le cede los beneficios menores, en tanto que a don Luis de Saavedra y Góngora, único varón que le queda a doña Francisca, lo nombra coadjutor de la ración, lo que en la práctica significa su heredero. Descarga así sus obligaciones, a cambio de una pensión vitalicia, sin perder su condición de capitular. Al tiempo, arrienda también de por vida unas casas que el cabildo posee en la plaza de la Trinidad. Los años que siguen son los más fecundos para el poeta, y posiblemente los únicos en que las musas constituyen su ocupación primordial. En ellos escribe sus obras mayores (Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades), se publica su única comedia completa conocida, Las firmezas de Isabela (1613), y alumbra presumiblemente El doctor Carlino. Que se retirara a la huerta de don Marcos para componer Polifemo y Soledades es solo una fantasía que ha hecho fortuna. Apenas nada sabemos con certeza de los movimientos del autor desde el día en que cesa su ejercicio activo en la catedral hasta varios años después. Es posible que en 1611 haya estado en 39 40 Amelia de Paz Granada, donde cuenta con amigos y admiradores. Los tiene asimismo, y fervorosos, en su ciudad natal, y con ellos no escatima tiempo e ingenio. Con varios contribuye en enero de 1612 a las honras fúnebres cordobesas por la reina Margarita. Es seguro que está en Córdoba en octubre de 1614, durante las fiestas a la beatificación de Santa Teresa, que vería la explosión de júbilo que se apoderó de la ciudad, y que en la iglesia de Santa Clara asiste circunspecto como jurado al fallo de los juegos florales a los que —embozado de vicario de Trassierra— ha presentado un romance sacro-cómico. El poeta se halla en su plenitud, puede permitirse cualquier registro y hace gala de su buen humor. Entretanto, las Soledades han sido difundidas en la corte, y la batalla en torno a Góngora ya está en marcha. Que el 8 de diciembre de ese mismo año presenciara en las calles de Córdoba el incendiario sermón del dominico fray Cristóbal de Torres es solo una posibilidad; un hecho es, en cambio, que el poeta no fue ajeno a la polémica concepcionista desatada a partir de entonces y proseguida durante todo el año de 1615. En ella se vería torpemente envuelto el prelado con quien más estrecha amistad sostuvo Góngora, fray Diego Mardones, demasiado anciano ya para señorear sus facultades. A esas alturas, hace mucho que el tiempo ha barrido a la generación de sus mayores: la muerte de su madre (1589) siguió pronto a la del tío benefactor; su padre prolongó sus días hasta 1604. Pero también ha hecho mella en la propia (en 1592 había fallecido su cuñado don Gonzalo de Saavedra con treinta y seis años), y aun en la siguiente (en 1605, el hijo de este, don Francisco de Saavedra, moría a los veintiuno en una pendencia). El año de 1616 trae la más decisiva para los destinos familiares y para el propio don Luis: en febrero pierde a su hermano don Juan de Góngora. Nada debió Fig. 6 Estatua orante del obispo Mardones, amigo y mentor del poeta, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, 1617. Vida del poeta de pesar tanto como ese suceso en la sorprendente decisión que el poeta toma de mudarse a Madrid y renunciar a su cómoda existencia provinciana. El tándem que durante más de tres decenios había conducido los intereses de la casa en buena armonía y solidaridad se ha roto. La muerte inesperada del mayorazgo desmantela los planes familiares y obliga a recomponer la estrategia. En octubre, el cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del duque de Lerma, patrocina en Toledo unas fiestas por la traslación del Sagrario. En ellas se leen composiciones gongorinas y de colegas afincados en Madrid: es probable que el poeta asistiera en persona al certamen, y que con amigos como el predicador fray Hortensio Paravicino haya tenido ocasión de tantear el terreno. Lo cierto es que en abril de 1617, con cincuenta y cinco años, Góngora emprende viaje a la corte, en esta ocasión por tiempo indefinido. Allá es donde —cada vez más— se cuecen los asuntos de Córdoba, y donde debe hacer presencia quien busca mejora para su linaje. A primeros de mes ha quedado además como único varón de su edad en la familia, por el fallecimiento sobrevenido de su cuñado don Juan de Argote. Desde ese momento, él es en solitario el sostén de una parentela considerable, sin contar sirvientes y otros allegados. Urge en especial acabar de poner en estado a los hijos de don Juan de Góngora, menores que sus primos y con sus destinos no del todo definidos. Proveerlos conforme a su calidad exige un caudal importante. Don Luis tendrá que emplearse a conciencia. La primera encomienda cae pronto: una capellanía de honor de Su Majestad don Felipe iii, que lo obliga a satisfacer el requisito del presbiterado en marzo de 1618. Los gajes son exiguos; a duras penas compensan las sumas invertidas para su obtención, Fig. 7 Anónimo, Vista del Alcázar de Madrid, s. xvii, Museo de Historia, Ayuntamiento de Madrid. 41 42 Amelia de Paz pero en ella ve don Luis en el verano de 1617 una «llave maestra a mayores ascendencias», indicio de que pica alto y está dispuesto a ir por sus pasos. La intención, en sí, no es mala, de no ser porque, en tales fechas, cualquier cálculo resulta insensatez: vienen horas imprevisibles, de mudanzas impensadas, en que la instabilidad de todas las cosas humanas, exacerbada, señorea trayectorias y acciones. Lo que un día es blanco, al otro, negro; quien hoy encumbra, mañana arrastra al precipicio con su propia caída. Si en 1617 aún sirve como credencial un largo panegírico al duque de Lerma, al cabo de un año comporta temeridad. Góngora no es adivino, y desde su pequeña atalaya cordobesa mal podía divisar en qué coyuntura iba a la corte a auspiciar los semblantes del privado. Muchos pierden entonces el compás de los tiempos; él también. Pero aguanta y persevera en ese golfo de pesadumbres, aun cuando no cosecha más que dilaciones, amarguras y gastos. Otros afrontan pérdidas más concluyentes que la paciencia, la felicidad o la hacienda: al marqués de Siete Iglesias, su principal valedor dentro del círculo de Lerma, le aguardan a la vuelta de la esquina prisión y cadalso; a su buen amigo el sibarita conde de Villamediana, un ataúd apresurado y misérrimo tras muerte alevosa. «Mire vuesa merced a qué tiempo entré yo en la viña», se duele, entre la conmiseración y el alivio por que no haya sido antes —con lo que hubiera podido tener de embarazoso ahora—, en carta a su íntimo Francisco de Corral, para quien persigue, sin éxito, la caballeriza de Córdoba. En el mar revuelto de Uceda, en medio de los vaivenes de magistraturas y empleos, Góngora se debate entre sus deseos de escapar a Córdoba y el imperativo de resistir, por mor de la honra y la esperanza. A finales de 1618, inopinadamente, vislumbra la posibilidad de regresar acrecentado: el 15 de noviembre fallece Alonso de Miranda, chantre de la Santa Iglesia de Córdoba. Como la defunción se ha producido en mes apostólico, corresponde a la Santa Sede la provisión de la vacante. Alentado por los amigos cordobeses, Góngora espolea con ardor las postas a Roma. Pero sus aldabas ceden ante el gran duque de Osuna —poderoso ya también por poco rato—, y la dignidad recae en el poeta Hernando de Soria Galvarro, perfecto desconocido para su oponente, y criado del duque. Don Luis siente, con razón, que está gastando pólvora mojada, «que ni aun respuestas vale». Y a manos llenas. En los dos primeros años de estancia en Madrid, su deuda, contenida cuando vivía en Córdoba, se dispara. Y eso que ha renunciado a sumarse a la jornada de Portugal en 1619, para evitar dispendios. No es de deuda, sin embargo, su principal problema, sino de liquidez. La deuda es el timbre de la nobleza: endeudados están hidalgos y grandes de España —más, cuanto más altos—; endeudada está la corona. Endeudado está todo el que tiene crédito, y Góngora lo tiene. Lo que le falta es dinero contante y sonante para hacer frente a los continuos desembolsos. Fuera del propio medio los costes de don Luis, como los de cualquiera, son superiores. Pero por su alcurnia y por la naturaleza de sus pretensiones, lo son todavía más. El noble, de cualquier estofa, ha de ser disipador por imperativo moral; debe prodigarse en obsequios y aparato suntuario, aunque de puertas adentro pase calamidades. La honra así lo exige. La literatura de la época ha plasmado con trazos indelebles un tipo humano que Góngora y otros como él encarnaron, bien a su pesar. Las súplicas de efectivo a Cristóbal de Heredia, el administrador de sus rentas en Córdoba por aquellos años, constituyen la letanía del epistolario gongorino, de principio a fin. En no Vida del poeta pocas ocasiones, los encargos son en especie: jazmines reales para regalar a tal marquesa, perniles para un obispo, bellotas —«bellotas valen mucho en Palacio», escribe a Heredia—, zamboas, anafaya, cordobanes. Se necesitan constantes atenciones para rendir voluntades y mantener el decoro. Como buen gestor, Heredia destila por alambique, para desesperación del demandante. Tampoco los suyos, por los que se está desviviendo, acuden a sus ruegos: «estéril cosecha he tenido de sobrinos», lamenta. Paulatino como el suministro, de Córdoba va llegando el goteo de desapariciones de compañeros, amigos, familiares; él, a su vez, hace gaceta a sus corresponsales cordobeses de cuanto acaece en la corte. En el calurosísimo verano de 1619 llora, a pesar de sus desavenencias, al veinticuatro don Alonso Pérez de Guzmán, esposo de su sobrina doña María de Saavedra, y a los pocos meses a otra sobrina; en 1620, a Pedro de Valencia, su valedor en la controversia por las Soledades; en el otoño de 1621, en apenas unas semanas, a su amigo don Pedro de Angulo y a su cuñada doña Beatriz. La muerte de Felipe iii en marzo de ese mismo año ha supuesto para el cortesano Góngora el fin de una etapa de esfuerzos mal recompensados y promesas vanas. La sustitución de los Sandovales por los Guzmanes lo favorece. Se le franquea el acceso a palacio. Olivares, mejor dotado que Lerma para apreciar quién es don Luis de Góngora, lo mima. En noviembre llega el primer hábito —de Santiago—, que don Luis ha pretendido durante años, y de inmediato se producen los capítulos matrimoniales de doña Leonor de Góngora, sobrina dilecta, con un excelente partido, don Francisco Luis de Cárcamo y Mesa. El hábito se adjudica al hermano de aquella don Francisco de Argote y Góngora, con la condición de que ceda a su futuro cuñado la veinticuatría que ostenta, recibida de su padre. Las diligencias para la limpieza se dilatan interminables Fig. 8 Escudo de los Góngora en la Capilla de San Bartolomé de la Mezquita-Catedral de Córdoba, panteón familiar. 43 44 Amelia de Paz durante meses, con contratiempos salvados a base de enojosas solicitudes y dádivas. Góngora sólo desea salir a flote e ir a invernar a Córdoba. Pero llega el invierno, y el poeta sigue en Madrid. Impaciente y desvalido como un niño, ansía la venida de su criada María Rodríguez desde Córdoba; en las crudezas de diciembre, aquella se presenta por fin con ínfulas de dueña de honor, y don Luis se deshace en atenciones. En 1623 piensa en imprimir para remediar sus apuros crematísticos, cada vez mayores. A últimos de ese año se le concede un segundo hábito, también de Santiago, que destina a un hijo de doña María de Saavedra, don Juan de Guzmán y Saavedra, compensando de ese modo una vez más las dos ramas familiares. Góngora ha satisfecho con creces sus pretensiones y puede volver a Córdoba con honra y aumento. Pero sigue en Madrid, porque nuevas expectativas se ofrecen: ha caído en la trampa de la ambición desfondada y eternamente diferida. Mientras, su situación económica es cada día más angustiosa, y se ve obligado a vender sus enseres para poder comer. Por evitar compromisos, renuncia a seguir a la corte a Andalucía en 1624; recomienda ante sus paisanos, no obstante, a Paravicino, que sí se une a la comitiva. En 1625 obtiene una pensión situada en el obispado de la cada vez más tantálica Córdoba. Ruega a Cristóbal de Heredia que adquiera un cartapacio con sus versos, y se emplea en revisarlo: de su impresión parece pender el logro de un tercer hábito. A Heredia le allana el camino hacia una canonjía en Sevilla, que deberá permutar por sus beneficios en lugares de Córdoba, y el amigo no acepta: prefiere continuar entre aperos y tinajas, y optar al priorato de la colegial cordobesa de San Hipólito. Su muerte repentina a finales de año pone término a las cábalas y a un epistolario conmovedor. Con Cristóbal de Heredia, a quien quiere como a hermano y confiesa deber más que a su linaje, pierde Góngora su brújula. El resto es liquidación. En marzo de 1626, tras una apoplejía, dicta testamento: una relación de deudas y omisiones donde no nombra a ninguno de aquellos por quienes tanto ha mirado, y deja como heredera universal a su alma. Dispone que su cuerpo sea enterrado provisionalmente en el convento de la Trinidad de su buen Paravicino y trasladado con carácter definitivo al sepulcro familiar de la catedral cordobesa, en la capilla de San Bartolomé. Creyó don Luis que no volvería a ver los muros de su patria y, sin embargo, se repone como para viajar a Córdoba y ocuparse aún de sus asuntos en los ratos de lucidez. En noviembre hace donación de sus obras a su sobrino el coadjutor, lo que la historia literaria, quizás a la ligera, no ha tomado por un gesto precisamente de cordura. * Si se observa a vista de pájaro la vida de don Luis de Góngora y Argote, se distinguen en ella cuatro etapas bien demarcadas. Las dos primeras cubren aproximadamente un cuarto de siglo cada una: la inicial, desde el nacimiento en 1561 hasta que se hace cargo de la ración en 1585. Años de aprendizaje, donde se decide su porvenir de clérigo y poeta. La segunda llega hasta 1611, cuando se libera de sus obligaciones eclesiásticas más apremiantes: cinco lustros de sujeción a la rutina catedralicia y de afianzamiento de su personalidad y reputación literarias. La tercera es la más breve, la que justifica las anteriores y la posteridad del escritor; también es la menos sondeable: el sexenio Vida del poeta 1611-1617, durante el cual Góngora produce sus obras maestras. La cuarta abarca el último decenio de vida, y empieza en abril de 1617, con el traslado a la corte: es el momento de intentar cobrar en mercedes la gloria literaria, al precio de sinsabores y servidumbres. Parece fuera de duda que Góngora hubo de ser consciente de su preeminencia poética —no hay razones para pensar que estuviera ciego a lo que todos tenían por incontrovertible—, pero también que no debió de dar a esa cualidad de su existencia el carácter absoluto que nosotros. En el fondo del pozo quedará para siempre si en sus últimos años no hubiera cambiado de buena gana todos sus laureles por la chantría cordobesa, por un hábito más para sus deudos, por su patinejo florido. No fue un erudito como Bernardo Aldrete, ni un bibliófilo como Andrés de Bonilla, ni un dogmático como Álvaro Pizaño, ni un negociador avezado como Juan Sigler de Espinosa, por mencionar solo a algunos de los hombres con los que compartió buena parte de sus días e intereses —sus hermanos, como él mismo los llamaba, empleando la fórmula al uso. Cuando murió el 23 de mayo de 1627, domingo de Pascua del Espíritu Santo, uno de esos hermanos registró con mano anónima en el libro de misas de difuntos del cabildo que el fallecimiento se produjo «por la tarde, media hora antes de la oraçión», y que esa vida discreta, en bajorrelieve, había sido la del «Prínzipe de los Poetas Líricos de España. Y fue la honrra de Córdova en sus escritos y en sus birtudes y fue mui faborecido del Señor Don Phelipe quarto». 45