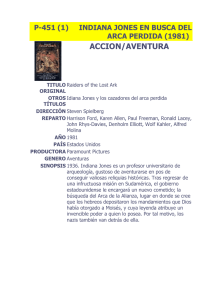

En busca del arca perdida

Anuncio