Tambores de guerra, tambores de hambre

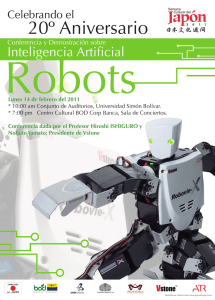

Anuncio

Tambores de guerra, tambores de hambre Era la primera vez que subía en un avión. La primera que salía de mi aldea y de mi País. Era la primera vez que me separaba de mi familia y de Simón. Me sentía fugitiva de todo lo que hasta entonces había sido mío. La oscuridad de la noche, la altitud que debíamos de estar alcanzando, me impedían poderme concentrar en el rumbo que tomábamos. Seguramente se trataba de una necesidad pueril, como la de aquel Pulgarcito que había dejado migas de pan para reconocer el camino por el que debía regresar a su casa. No había ninguna posibilidad de regreso. Ninguna al menos que no fuera por este mismo medio, el avión. Este siniestro artefacto con el que nos estábamos convirtiendo tan aceleradamente como su propia velocidad, en prófugas y desertoras del entorno en el que habíamos nacido y crecido. Expatriadas y proscritas de nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestros festejos, nuestras tradiciones. Absoluta y definitivamente separadas, arrancadas, distanciadas de cualquier amparo de los nuestros. Conmigo, a mi lado, cogiéndonos fuertemente con las manos, estaba mi hermana mayor, Mari Laura. En España nos esperaba mi otra hermana, la más mayor. En Douala dejábamos a mis padres y mis dos hermanas más pequeñas. Hacía años, en París, residía otro de mis hermanos y en Reino Unido el otro. En Barcelona tenía a mi hermana Bernie, y en Ontinyent a María con quien íbamos a vivir. Nos habíamos ido desgranando, deshaciendo aquello que siempre había sido una familia feliz, muy feliz. De las más prosperas que había en la comarca. Posiblemente si no hubiéramos estado tan acomodados, aún conservaríamos intacta la unidad familiar, aún hoy para mí, el tesoro más grande. Nos marchábamos ahora tal y como había ocurrido entonces con Bernie y María, con Paul y con Daniel, de la noche a la mañana, sin despedirnos de nadie. Tan sólo un fortísimo abrazo a mis padres y a mis hermanas, justo antes de subir en el auto que nos llevaría hasta el aeropuerto. Un abrazo en el que hubiera querido retener y transmitirles a la vez, todo el amor, toda la pasión que sentía por ellos. De Simón tampoco pude despedirme. Al menos pude darle yo la noticia. La mala noticia de nuestra inminente despedida. Fue la mañana del mismo día que embarcaríamos. Tampoco yo sabía que esa, iba a ser la última vez que estaríamos juntos. Me reprochó que no se lo hubiera dicho antes. Le juré rotundamente que no sabía nada de mi partida. En sus ojos empañados, dejaba lugar para el recelo. Se resistía a comprender que en absoluto le había estado ocultando algo que cambiaría tanto nuestro futuro, que arrancaba la ilusión de nuestras vidas, la posibilidad de unirnos y formar nuestra tan deseada familia. Tampoco yo, entendía de ninguna manera el por qué mis padres hacían aquello “por nosotras”, sin interesarles nuestro parecer, nuestra preferencia que sin duda habría sido que todo continuara su curso, sin bruscas rupturas, sin forzar ninguna enemistad, sin los abismales distanciamientos a los que nos dirigíamos. Deseaba tanto como Simón quedarme con él. Llegamos a decidir, a convencernos que inmediatamente nos fugábamos país adentro, a otra aldea en la que no nos pudieran encontrar. Todo sucedía tan deprisa. Todo era tan increíblemente inesperado y desesperante, que el mismo miedo y la palpable inmadurez nos descentraba y nos confundía. Nos amarraba el uno contra el otro y nos dejaba clavados ocupando el espacio de un solo cuerpo, de un solo deseo, el de permanecer por siempre unidos con la misma fuerza con la que nos abrazábamos en aquel momento. Nuestros labios, nuestros besos húmedos, se empapaban de la amargura del llanto. Absorbíamos las lágrimas para rechazar su presencia. Las caricias, tan potentes, tan apasionadas, semejaban latigazos, cada uno más ajustado que el anterior. Disfrazábamos los lamentos en gemidos en el unánime anhelo de rechazar la evidencia de nuestra debilidad. La impotencia contra quienes habían decidido por nosotros, amparados por la jerarquía autoritaria de ser nuestros padres y nosotros sus vejados y obedientes hijos. Simón empujaba con todas su fuerzas. Sentía en mi toda su rabia. El ardiente deseo de hacerme daño. La voluntad de dejar su huella en cada centímetro de mí ser. En mis entrañas y en mi piel. Con toda su potencia me atropellaba contra la pared, me enroscaba y me hundía entre las sábanas. Me dominaba y me convertía en su pelele. No le temía. En sus brazos estaba vencida y dejada a su voluntad. Cuando acabara conmigo, huiría de él y de los seres hasta entonces tan queridos como él, que me habían echado de su casa, apartado de mi entorno para siempre. El avión empezaba a descender. Me sentía protagonista de una huida, aunque con la urgencia de un relámpago, la fugacidad con que nos pasarían tantas cosas desde el mismo instante en que nos dotaron de pasajes y documentos para emprender una nueva vida, debía aceptar, como tantísimas cosas que acabaríamos aceptando por que sí, que éramos afortunadas por aterrizar en una tierra de promisión en la que nacíamos, más desprovistas que cuando se viene al mundo, y bastante más expuestas a las iras libidinosas de quienes veían en el color de nuestra piel y en nuestras cándidas semblanzas, presas fáciles para sus fantasías. Desconfiábamos hasta de la sonrisa fingida de la azafata que nos recogió a los pies de escalera en el aeropuerto de Bruselas y que nos acompañaría en el corto recorrido y la