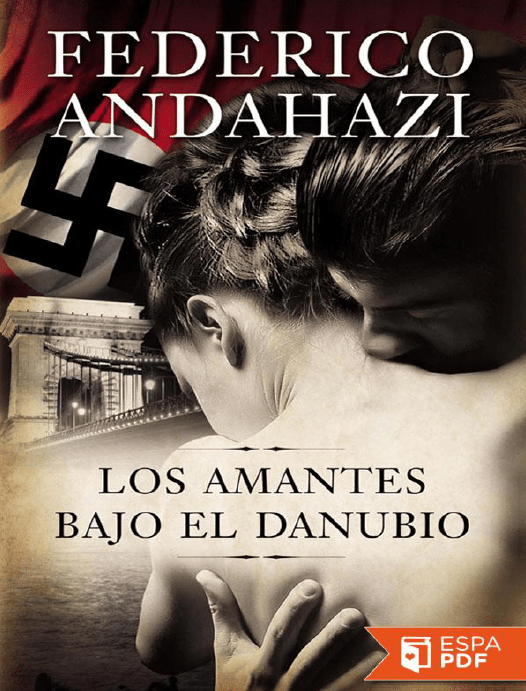

Los amantes bajo el Danubio

Anuncio