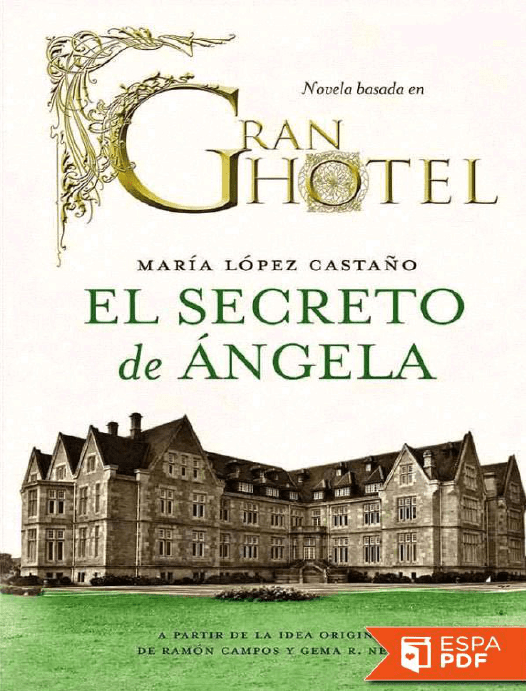

El secreto de Ángela

Anuncio