DE HIROSHIMA AL GOLPE DE ESTADO Aníbal Romero (El

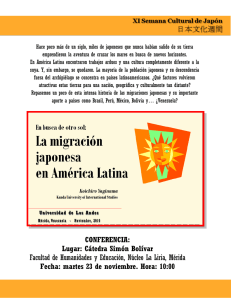

Anuncio

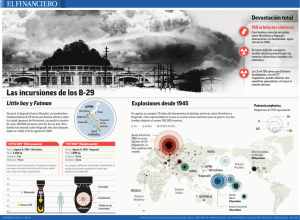

1 DE HIROSHIMA AL GOLPE DE ESTADO Aníbal Romero (El Nacional, 12 de agosto 2015) El propósito fundamental del estudio de la historia consiste en explicar. Sin ese esfuerzo, que debería siempre eludir actitudes dogmáticas, el análisis del pasado con facilidad se convierte en un ejercicio de justificación o condena a ultranza. No sostengo que justificar o condenar acontecimientos pasados sea ilegítimo, y muchas veces es indispensable hacerlo. Tan solo afirmo que sin el empeño genuino de explicar lo ocurrido, tanto la condena como la aprobación carecen de fortaleza conceptual y ética. En tal sentido, y transcurridas siete décadas luego del estallido de dos bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, buen número de comentaristas alrededor del mundo han formulado de nuevo la pregunta: ¿Fue necesario usar esas armas? ¿Era viable otra salida a los dilemas que planteaba la terminación de la guerra? ¿Qué significó hacia adelante el empleo de tales instrumentos de destrucción masiva? Se impone precisar la pregunta central: ¿Necesario con relación a qué, con qué objetivo? Me parece evidente que para los decisores estadounidenses, civiles y militares, la interrogante se mostraba así: ¿Era necesario usar esas armas para poner fin a la guerra sin pagar los inmensos costos humanos, en este caso el costo en vidas de soldados norteamericanos, que inevitablemente exigiría la invasión del Japón como tal, es decir, de las cuatro principales islas japonesas, entre ellas la isla de Honshu en la que está ubicada Tokio? Para explicar la decisión de emplear las bombas atómicas, con sus espantosas implicaciones, resulta imperativo tomar en cuenta el demoledor choque militar y psíquico que sufrieron las fuerzas militares estadounidenses en su avance a través del océano Pacífico, tanto en las invasiones a pequeñas islas fortificadas como Iwo Jima y Okinawa, así como al enfrentarse al fenómeno de los Kamikaze o acciones suicidas de la fuerza aérea japonesa contra los buques de guerra norteamericanos. 2 Lo que aprendieron los estadounidenses de esas experiencias, y ello constituye un elemento clave en el análisis de la decisión de usar las armas atómicas, fue que la resistencia japonesa era fanática, que la sociedad japonesa de entonces y sus fuerzas militares no estaban dispuestas a rendirse, y que si los muertos, heridos, mutilados y desaparecidos se multiplicaban en tanto más se acercaban al Japón propiamente dicho, el precio de una invasión a las islas centrales con seguridad alcanzaría centenares de miles de bajas norteamericanas adicionales. Es un error común, pero no por tal motivo aceptable, emitir juicios sobre eventos como los acá esbozados desde una perspectiva moral y políticamente abstracta, contrastando las situaciones analizadas con una especie de mundo ideal, pasado, presente y futuro, en el que presuntamente no existen guerras, los seres humanos somos altruistas y la bondad y la racionalidad reinan en la tierra. Pero semejante línea interpretativa es tan absurda como inútil. El Presidente Truman y sus asesores tenían que tomar decisiones en un mundo real y concreto, en medio de una guerra atroz que reclamaba las vidas de miles de sus ciudadanos en diarios combates de extrema crueldad, y ante un enemigo que, como lo indicaban su tenacidad bélica y su atroz conducta hacia sus adversarios capturados, defendería su país hasta la muerte a menos que su Emperador lo impidiese. Y este es un punto relevante: lo que no pocos estudiosos pierden de vista, o encuentran casi imposible asimilar cuando estudian el caso de las bombas atómicas y el Japón, es el sustrato cultural-psicológico que para entonces dominaba la lucha de los japoneses, tanto civiles como militares, sustrato que de manera especialmente intensa impulsaba al brutal militarismo japonés. Los analistas que emiten juicios a setenta años de distancia como si fuesen dioses en un Olimpo de pureza moral y quimeras políticas, encuentran cuesta arriba comprender que la irracionalidad es un ingrediente de los grandes eventos históricos, sobre todo de las guerras, y que el fanatismo es en ocasiones una realidad inescapable. Con reiterada frecuencia se argumenta que Washington debió realizar una “prueba” de la bomba atómica en presencia de representantes japoneses, de modo que estos últimos se percatasen de lo que les iba a ocurrir y optasen por rendirse. Para empezar, los estadounidenses sólo habían desarrollado dos bombas atómicas en agosto de 1945, y era incierto cuándo podrían tener otra u otras. Si los devastadores 3 bombardeos incendiarios a Tokio y otras ciudades japonesas durante los primeros meses de 1945, en alguno o tal vez varios de los cuales perecieron más civiles que en Hiroshima y Nagasaki, no habían persuadido al Emperador y su gobierno a rendirse, ¿qué podía entonces esperarse de una “prueba” que bien podía fallar, y ello asumiendo que los decisores japoneses se hubiesen dignado a asistir a la misma? Creer semejante ingenuidad, que es fruto de nuestras ilusiones posteriores, pierde de vista el hecho clave de que aún después de que Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas los días 6 y 9 de agosto de 1945, los decisores japoneses, en particular los jefes militares, todavía se negaban a afrontar la realidad, y fue necesaria la intervención directa, inusual y finalmente definitoria del propio Emperador ante el consejo de gobierno para poner fin a la resistencia japonesa, ante la perspectiva de que el país quedase reducido a cenizas. Completando esta historia de insensatez, cabe añadir que pocos días luego de los desastres en Hiroshima y Nagasaki, durante la madrugada del 14 al 15 de agosto (la noche inmediatamente anterior a que fuese transmitido al pueblo el anuncio de rendición, grabado por el Emperador), un grupo de oficiales del ejército llevó a cabo un intento de golpe de Estado en Tokio. Estos jóvenes fanáticos tomaron por unas horas el palacio imperial, intentaron colocar al Emperador bajo arresto y trataron de secuestrar las cintas magnetofónicas de su mensaje de rendición, todo ello para procurar que el Japón siguiese la lucha hasta el propio exterminio. Si bien es cierto que ese grupo de oficiales actuó en contra de lo ya decidido por las máximas autoridades del país, y por último fracasaron, lo acontecido puso de manifiesto que fue sólo la muy tardía intervención de Hirohito la que hizo aceptar a los militares japoneses que había llegado el fin de la guerra para ellos, y que Japón se rendiría. Ni Hirohito ni su gobierno sabían que los estadounidenses ya habían usado las dos bombas atómicas que para el momento poseían. Lo que se les planteaba era que a Hiroshima y Nagasaki les siguiese la aniquilación atómica de muchas otras ciudades, Tokio incluida. Fue esa visión del apocalipsis lo que a la postre les doblegó. Cabe preguntarse: ¿Qué opción tenía Truman? ¿Cómo hubiesen reaccionado el pueblo y el Congreso estadounidenses si Truman hubiese enviado a una muerte 4 segura a centenares de miles de jóvenes norteamericanos en la invasión al Japón, en lugar de utilizar las nuevas y terribles armas de que pudo disponer en agosto de 1945? ¿Cómo habrían reaccionado millones de madres, esposas, hermanas, novias, amantes y amigas, y desde luego padres, hermanos, etc., al enterarse que sus seres queridos murieron sin que antes Truman hubiese empleado todos los medios a su alcance para poner fin a la resistencia japonesa? Estas son, creo, las preguntas que hay que hacerse, en lugar de observar ese escenario trágico con la actitud de jueces impolutos y todopoderosos, que emiten veredictos acerca de eventos complejos con inexcusable vanidad y arrogancia. Desde luego, en un mundo ideal tales preguntas no tendrían que ser formuladas, pues en un mundo ideal no existirían las guerras, ni las armas, ni siquiera la maldad, las debilidades, egoísmo y fallas de todo tipo que con frecuencia caracterizan la conducta humana. En ese mundo ideal seríamos plenamente racionales y éticamente intachables. Pero insisto: tal escenario utópico es inadecuado como referencia para explicar y evaluar hechos históricos de tal complejidad. El nacimiento de la era atómica no puso fin a las guerras, aunque sí ha limitado, hasta ahora, las confrontaciones entre las grandes potencias. Ni siquiera se detuvo la búsqueda de arsenales nucleares por parte de países que aspiran poseer la bomba, y numerosos ejemplos revelan que la amenaza de una colosal destrucción no siempre detiene nuestra ambición de poder y no siempre reduce nuestros miedos, o lo hace solo a duras penas. Considero difícil e improbable que cambiemos sustancialmente de actitud.