Liberalismo, fascisco y clase obrera: algunas contribuciones

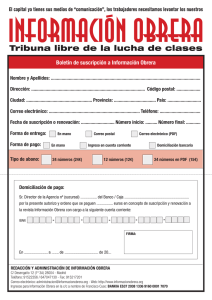

Anuncio