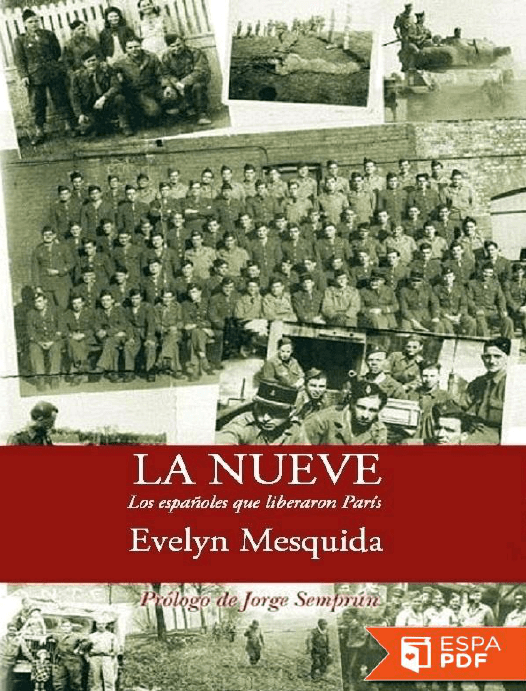

La Nueve - EspaPdf

Anuncio