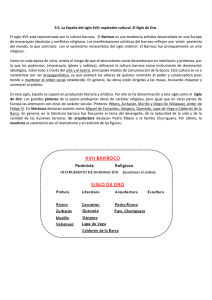

De la historiografía del arte a la historia de la filosofía. Ontología y

Anuncio