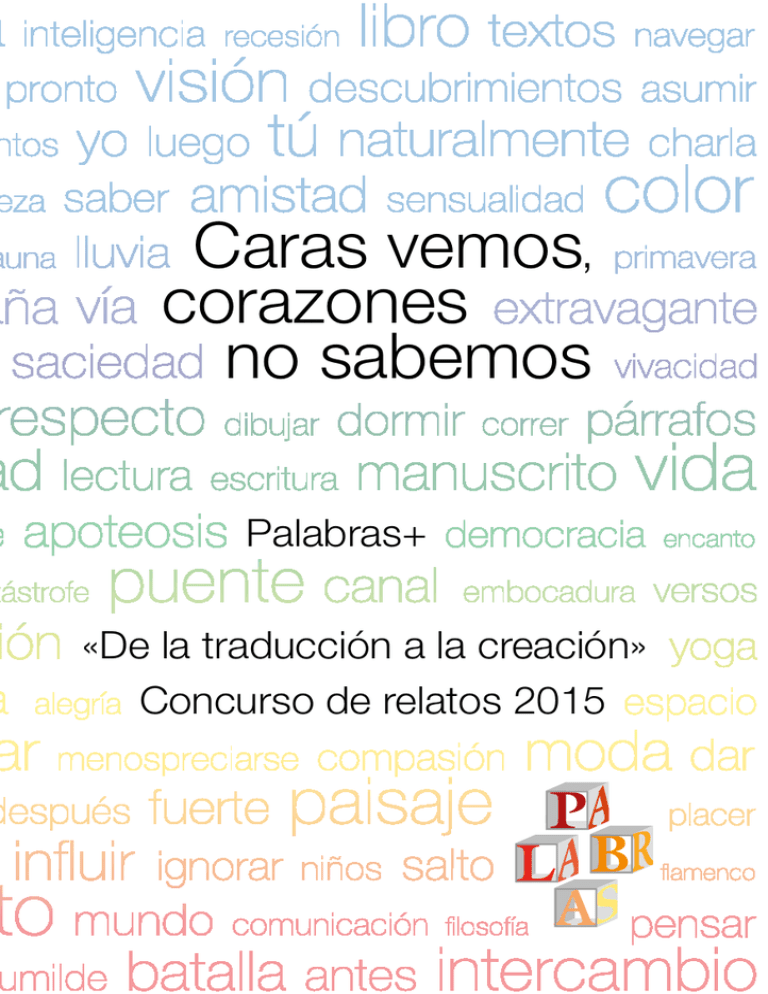

Caras vemos, corazones no sabemos

Anuncio