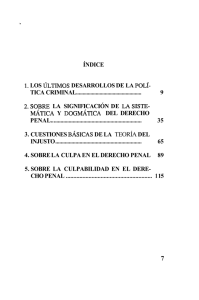

Ferrajoli Luigi - FlakePress.com

Anuncio