el gobierno poltico de madrid durante la ltima experiencia del

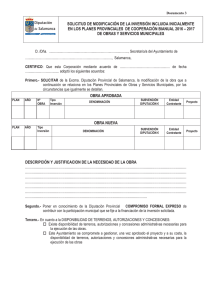

Anuncio