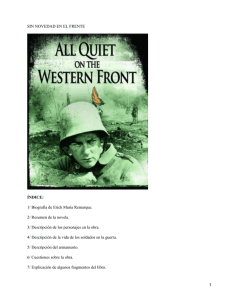

Sin novedad en el frente - Jack Kerouac

Anuncio