XI Congreso Argentino de Antropología Social

Anuncio

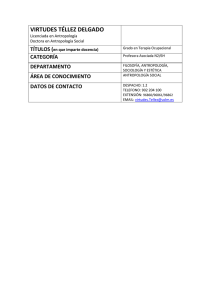

XI Congreso Argentino de Antropología Social Rosario, 23 al 26 de Julio de 2014 GRUPO DE TRABAJO GT 70 Antropología, biociencias y tecnología TÍTULO DE TRABAJO Biociencias, tecnología e imaginación literaria 1 Nombre y apellido. Institución de pertenencia. María Alejandra Dellacasa – ICA – FFyL – UBA – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Biociencias, tecnología e imaginación literaria A partir de este trabajo proponemos un análisis de la obra de H. Wells (1896) La isla del Dr. Moreau, en tanto ofrece una instancia de reflexión acerca de los límites de los avances científicos y la percepción social de la ciencia en el siglo XIX. En este sentido, retomaremos algunas ideas en torno al mecanicismo y la fragmentación corporal con la intención recuperar la noción de cuerpo -artefacto. En la obra, los cuerpos híbridos producidos en el laboratorio a partir de la manipulación de fragmentos y la mixtura de especies animales dan lugar a criaturas liminares, rodeadas de abyección, impureza y peligro. Dichas creaciones desafían las fronteras de la “normalidad”, trastocando las clasificaciones, el orden 2 y las leyes de la “naturaleza”, en tanto pertenecen simultáneamente a dos órdenes del mundo: natural/ artificial, vivo /muerto, humano/ animal. Algunas de las visiones proféticas de H. Wells se concretaron en cierta medida a partir del uso quirúrgico de fragmentos animales con fines terapéuticos, mediante la creación del Programa de Xenotrasplantes a mediados del siglo XX. Consideramos a lo largo de este trabajo que las obras de ciencia ficción constituyen oportunidades para reflexionar acerca delas dimensiones sociales de la ciencia y la tecnología. Palabras clave: ciencia y tecnología – literatura de ciencia ficción – híbridos Origen y contexto de producción de una ficción científica La literatura de ciencia ficción nace en el siglo XIX junto a Mary Shelley, Julio Verne y H. G. Wells, los autores que cobraron mayor popularidad. En sus obras, el género científico ficcional se transforma en una literatura de corte popular y la – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina ciencia es empleada como un medio para conducir a los lectores a un mundo fantástico, en el que los desarrollos tecnológicos abren posibilidades ilimitadas. Sin embargo, desde sus mismos inicios, la ciencia ficción presenta una mirada ambivalente respecto de los ‘avances’ y los controvertidos ‘efectos’ de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Herbert George Wells nació en Inglaterra en 1866, además de dedicarse a la escritura fue periodista, docente e historiador. Sus obras se cuentan entre las más ‘futuristas’, siempre dentro de lo que se denomina ficción científica. Escribió: “La máquina del tiempo” (1895), “El hombre invisible” (1897), “La guerra de los mundos” (1898) y el trabajo que retomaremos aquí “La isla del Dr. Moreau”, en 1896. Muchas de sus obras fueron adaptadas al cine, particularmente la que nos ocupa en este trabajo tuvo varias versiones en la pantalla gigante: “La isla de las almas perdidas” (Erle, C. Kenton, 1932) “La isla del Dr. Moreau” (Don Taylor, 1977) y más recientemente “La isla del Dr. Moreau” (John Frankenheimer, 1996). 3 Al partir de una obra artística (en este caso literaria) para abordar una reflexión en el campo de la antropología, la ciencia y la tecnología, lo hacemos con la intención de reconstruir y describir relatos y modelos de intervención científica que entendemos que se corresponden con y dependen de, ciertos tipos particulares de estructura histórico-social. Esta creación de ciencia ficción de H. Wells, tiene como telón de fondo la era victoriana en Gran Bretaña en la que predominaban los valores morales, puritanos, la familia y existía una confianza ciega en la razón como fe ordenadora. A la vez, los avances tecnológicos en relación a la producción y al comercio de mercancías se hallaban en ese momento en pleno desarrollo, colocando a Gran Bretaña al frente de la industrialización y del mercado financiero, arrojando como resultado una suerte de estabilidad política e institucional. Finalmente, y no es un detalle menor en este cuadro de situación, unos años antes y en esas mismas latitudes, se publicaba la obra de Charles Darwin “El origen de las especies” (1859) con todas las controversias que despertaría inmediata y posteriormente. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina En la obra de H. Wells tanto las ideas del evolucionismo, como ciertos atisbos de eugenesia1, se entremezclan en un cóctel en el que el principio de evolución tecnológica se presenta como metáfora de la evolución natural. En el relato ficcional que nos ocupa, los avances técnico-científicos en el campo de las biociencias abren posibilidades inimaginadas respecto de la creación y manipulación de la vida. Después de publicada la obra de H. Wells, se generaron un tendal de críticas desde los más diversos sectores, e incluso se prohibió su difusión; dos años después de su edición se creaba la Liga Británica para la abolición de la vivisección. En este sentido, no dejan de asombrar los efectos ‘concretos’ que el tránsito entre literatura, cine, arte, ciencia y tecnología pueden aportar a la recreación y resignificación que el imaginario social tiene respecto de quiénes son los científicos, qué cosas hacen en sus laboratorios y cuáles son los límites de sus producciones. El juego con la utopía y la distopía en torno a los alcances de los desarrollos 4 científico-tecnológicos, se convirtió en un ‘clásico’ que no dejó de representarse en las más variadas producciones artísticas desde el siglo XIX y cuyas recreaciones han registrado un marcado aumento en cantidad y calidad en las últimas décadas. Dadme materia y os construiré un mundo En la novela de H. Wells, el Dr. Moreau es un médico que recluta animales y los traslada en barco, una especie de estación biológica, hacia una misteriosa isla con la ayuda de su colaborador, Montgomery. En uno de esos viajes, se infiltra en la tripulación el narrador de esta historia, un biólogo llamado Prendick cercano a 1 El término “eugenesia” fue acuñado por F. Galton en 1883, para hacer referencia al estudio científico del mejoramiento racial y a los usos que podían tener los conocimientos sobre la herencia biológica (Stepan, 1991). – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Thomas Huxley y a Charles Darwin2, que es quien logra develar el misterio. El Dr. Moreau es un famoso cirujano que tuvo que abandonar Inglaterra luego de que un periodista, también ‘infiltrado’ en su laboratorio como ayudante, diera a conocer que parte de sus experimentaciones implicaban la mutilación de seres vivos. Cuando Prendick arriba a la isla descubre que está poblada por una raza de raras criaturas humanoides creada por Moreau a partir de animales viviseccionados, como parte de un experimento3. Sus conocimientos quirúrgicos le habían permitido perfeccionarse en la plasticidad y la escultura de la figura humana, pero no acababa ahí el anhelo que guiaba a este científico, quería además dotar a esas criaturas de una mente similar a la de los hombres y para ello recurría a la hipnosis. Tal como le explica el Dr. Moreau a Prendick cuando descubre su laboratorio, llevaba más de veinte años experimentando y entrenándose en el arte del trasplante y los injertos de órganos y tejidos. Así habían ido acumulándose las experimentales criaturas, algunas morían, otras quedaban incompletas o eran 5 abandonadas en el proceso de manipulación. En el final de la historia, los seres monstruosos se rebelan contra su ‘padre’ y lo matan. El mito de Prometeo, en el que logra robar el fuego para entregarlo a los hombres, es asociado habitualmente al nacimiento de la técnica. En la novela de G. Wells, dicho mito aparece recreado acompañado del consiguiente castigo por desobedecer a ‘los dioses’ y desafiar el orden natural, pretendiendo ganar dominio 2 Para legitimar la autoridad del narrador y su experticia respecto del tema en cuestión, se lo presenta en la novela como miembro del Royal College of Science y como discípulo del biólogo Thomas Huxley (1825-1865) ferviente divulgador y defensor de las ideas de Darwin. 3 La idea de que es posible crear humanoides a partir de otros seres vivos se remonta al siglo XVI. Paracelso aseguraba en sus obras que podía crear lo que llamó “homúnculos”. Las criaturas no median más de 30 cm y tras poco tiempo los seres se volvían contra su creador. La receta alquímica para los homúnculos consistía en combinar carbón, mercurio, semen y restos de piel de animal (por lo que sería un híbrido). Todo debería ser enterrado en estiércol de caballo durante cuarenta días – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina sobre la naturaleza4. Las criaturas que no cumplen con las ‘leyes’ y desobedecen al ‘padre’ son asesinadas; a la vez, el propio Dr. Moreau, es castigado con la muerte en manos de sus propias creaciones, debido a las trasgresiones y alteraciones que ha provocado. En este sentido, se describe una lucha entre la “racionalidad científica” y la “revolución salvaje de la naturaleza”, en la que pareciera que cuanto más audaces y desafiantes se sienten la ciencia y los científicos ante las “leyes naturales”, más estrepitoso y patético resulta su fracaso. La sociedad occidental no ha dejado de construir y reforzar una serie de mitos en torno a la tecnología que se han hecho presentes a lo largo de la historia. Los representantes de la llamada Teoría crítica, Horkheimer y Adorno (1944), sostienen la idea de que la ciencia está poseída en el fondo por mitos, que en apariencia son rechazados por la razón científica “Básicamente la tecnología se inscribe en el vórtice que tensa dos fuerzas antagónicas: tecnofobia y tecnofilia. La primera hunde sus raíces en los mitos de origen que nutrieron al romanticismo y 6 que sueña la emergencia de la tecnología como una maldición divina -el anatema del artificio- y, análogamente en virtud de su sacralidad, la tecnología es conjeturada como redentora y portadora de la salvación de la humanidad” (Roca, 2011:85). El sueño tecnofílico de Moreau, en el que podía crear una raza de seres ‘superiores’, se ve coartado por la pesadilla tecnofóbica que él mismo ha desatado a partir de la manipulación, mixtura y alteración de distintas especies animales. David Noble (1990) desarrolla un interesante análisis de la tecnología y la ciencia como parte de la ‘religión moderna’. En este sentido, plantea que la tecnología funciona como un mito colectivo mediante el que los hombres buscan cohesionar, controlar y dar sentido a su experiencia. “Los mitos nos guían, nos inspiran y nos 4 La idea del científico como un ‘nuevo Prometeo’ tiene su origen en el siglo XVIII y fue enunciada inicialmente por Kant, para referirse a Franklin y al pararrayos, producto de su invención. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina permiten vivir en un universo que en último término es incontrolable y misterioso”, afirma (1990:18). Los sacrificios, los años de trabajo y encierro del Dr. Moreau en el laboratorio, junto a su afán de inmortalidad reflejado en su pretensión de perpetuarse en la memoria de sus logros; “evoca emociones religiosas de omnipotencia, devoción y sobrecogimiento; o que se ha convertido en una nueva religión con su propia casta eclesiástica, sus rituales arcanos y sus artículos de fé” (Noble, 1990:17). Las aspiraciones de Moreau y su frenética búsqueda por la perfectibilidad parecen no tener límites; manipula la vida de animales inocentes tortura, mata y abandona a sus víctimas. Con cierta inspiración biologicista el pensamiento eugenésico logró, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, consolidarse como un discurso científico que proporcionó el marco tanto para la formulación de mandatos culturales como para la investigación médica (Stepan, 1991). Sin embargo, el mentado optimismo en los avances científico-tecnológicos, y la ‘fe 7 ciega’ en el bienestar que proveerían a la humanidad, comenzó a opacarse a mediados del siglo XX, dando visibilidad a un fenómeno conocido como Síndrome de Frankestein. “Desde la escuela de Frankfurt en adelante, la concepción de la tecnología como una instancia neutral y apolítica (tesis de la autonomía de la tecnología), se ha vuelto conceptualmente caduca e insostenible” (Roca: 2010:14). Mecanicismo y fragmentación: el cuerpo como artefacto Las ideas en torno a la mecanización de los fenómenos vivos (Descartes, Harvey) del siglo XVII, presentan los cuerpos y las máquinas como estructuras similares: compuestos de piezas articuladas, ensambladas de tal manera de garantizar ciertas funciones. Subyace una concepción segmentada de partes, piezas que existen en forma autónoma, que pueden ser localizadas e incluso reemplazadas – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina por otras. Ésta noción es la que autoriza la idea de fragmentación sobre un cuerpo que fue inicialmente concebido como una unidad, universal, natural y estable. En el siglo XVII, el cuerpo humano se presenta desacralizado y comienza a implementarse la autopsia como una práctica sistemática. La mirada interior del cuerpo, abre un mundo de nuevos hallazgos y posibilidades tanto de examen y escrutinio como de manipulación. Tal como afirma Le Breton (1990) la ciencia ha mantenido siempre una relación ambivalente con el cuerpo, es a la vez un patrón a perfeccionar, un límite a superar (enfermedades, vejez, amputaciones) y a la vez un modelo a imitar. El cuerpo no es más que una constelación de herramientas en interacción, “una estructura de engranaje aceitados y sin sorpresas (…) Sólo se le otorga a Dios el privilegio de ser un artesano más hábil y perfecto que los demás”. (Le Breton, 1990:78) La idea de fragmentación está asociada a la concepción del cuerpo como 8 artefacto, en tanto se convierte en el producto de condiciones histórico-sociales particulares y refleja dimensiones políticas, económicas, estéticas y simbólicas; así como tensiones en torno a las ideas de raza, pureza, perfectibilidad, normalidad, que son en definitiva producto de construcciones históricas. En este entramado de relaciones de poder, los intereses políticos y los desarrollos científico tecnológicos juegan un rol protagónico en la construcción colectiva de significados sociales. En “La isla del Dr. Moreau” se recrea la construcción tecnológica de vida, a partir de la (re)unión de fragmentos corporales en el laboratorio. Se propone una ruptura del tiempo lineal de la vida en los seres viviseccionados, que parece recontinuar en otras entidades, en nuevos cuerpos producidos quirúrgicamente. Los desarrollos científico tecnológicos en el campo de la salud, habilitaron la práctica y perfeccionamiento de nuevas técnicas quirúrgicas tendientes a la normalización y el ensamblaje de los cuerpos. A la vez, dichos desarrollos se vieron acompañados de otros avances como el concepto de asepsia y el uso de – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina fluidos antisépticos5 que se utilizan en las intervenciones. Además del formol6, que abrió la novedosa posibilidad de conservar órganos y fragmentos de tejido como ‘entidades’ que cobran existencia ‘fuera del cuerpo’. En 1620 el filósofo británico Francis Bacon publicó su Novum Organum o Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, obra en la que planteó que la ciencia era capaz de dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Ciencia y tecnología fueron presentadas así como formas autónomas de cultura, como actividades valorativamente neutrales, como una alianza heroica de conquista cognitiva y material de la naturaleza. La producción de seres liminares y la alteración de los ‘órdenes’ de la naturaleza La paradoja del cuerpo concebido como un ‘objeto natural’ y devenido a la vez en ‘artefacto’, se sostiene en la mirada moderna. Como ya mencionamos, las 9 prácticas biomédicas han vuelto al cuerpo un objeto transparente, maleable y dispuesto a la intervención. En el ‘taller quirúrgico’ del Dr. Moreau, el proyecto corporal es eterno: esculpir y esculpir hasta lograr la perfección. En el proceso de creación en el que se intenta imitar lo más fielmente la ‘normalidad’, las criaturas que finalmente se producen, son híbridos entre especies. El cuerpo deja de pensarse como una entidad natural, innata, inmutable, o como el ‘regalo de Dios’ y es visto como una herramienta que puede usarse para deconstruir la noción de ser vivo o unificarlo. 5 En Inglaterra a mediados del siglo XIX, Joshep Lister fue pionero en el desarrollo de las prácticas de asepsia y antisepsia por calor en las intervenciones quirúrgicas, con la intención de reducir las muertes de pacientes por infección de sus heridas en los procesos postoperatorios. En 1865 descubrió los antisépticos. 6 El formol para conservar preparaciones zoológicas similares a las que se presentan en “La Isla del Dr. Moreau”, fue utilizado por primera vez en 1893. Éste y otros datos de la novela, dan cuenta de lo actualizado que se encontraba H. Wells respecto de los avances en las áreas de la biología y la medicina. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Donna Haraway (1991) argumenta que las posibilidades de intervenciones corporales que habilitan las nuevas tecnologías, disputan las rígidas oposiciones modernas: vivo/ muerto, naturaleza/ artificio, etc. Contrariamente a la idea de un organismo holístico, Haraway concibe el cuerpo como una entidad híbrida con límites permeables y constantemente mutables, entrando en permanente conjunción con lo no-orgánico. La fusión natural/artificial descansa sobre la re-conceptualización del cuerpo como ‘cuerpo tecnológico’, una figura liminal perteneciente simultáneamente al menos, dos sistemas de significación que se presentaban como previamente incompatibles –el orgánico/natural y el tecnológico/cultural (Balsamo, 1996). En las nociones de cyborg de Haraway (1991) lo natural y lo artificial deviene indistinguible, proyectando una imagen que trasciende lo natural del cuerpo por la tecnología. Todo ser vivo u objeto puede ser pensado en términos de emsablado y desensamblado; no hay arquitectura natural que fuerce el sistema de diseño. 10 Con la misma minuciosidad que ‘el científico’, se encargó de crear y catalogar tan prolijamente los órdenes de la naturaleza, recodemos a Linneo y su Systema Naturae (1735); su ‘doble’, el mismo hombre esta vez ‘artista’, juega a desordenarlos, a romper los límites (frágiles) pero tan estrictamente establecidas entre las especies naturales. Los cruces de fronteras siempre, de alguna manera, son sancionados. Parece no haber una posibilidad de ‘reencause’ para esos cuerpos ‘abyectos’ que desafían las fronteras de la ‘normalidad’ y que pueblan “La isla”. Lo ‘abyecto’ en términos de Julia Kristeva (1998) refiere a lo que es excluido y no es posible asimilar a las normas establecidas quedando por fuera de ellas; encarnan el lugar de “lo vacilante, amenazador, peligroso y se perfilan como no-ser”. Al trazar un límite entre lo posible y lo imposible, lo ‘abyecto’ es la frontera constitutiva del propio sistema, que “se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos” (1998:13). – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina A su vez, Foucault (2000) describe dentro de la noción de anomalía al ‘monstruo humano’ como un concepto jurídico – biológico, un sujeto que viola a la vez, las leyes sociales o morales y las naturales. Es a la vez lo imposible y lo prohibido, lo extremo y lo extremadamente raro. El monstruo comete una infracción que lo dejará anatómicamente fuera de la ley, transgrede los límites naturales de las clasificaciones. El monstruo es la forma natural de la contra-naturaleza. Es el principio de inteligibilidad de todas las formas de anomalía. El análisis de la anomalía, deviene en una inteligibilidad tautológica, el principio de explicación que no remite más que a sí mismo. Es una noción jurídica que se desprende del derecho romano en la que ya se proponía distinguir: la deformidad, la lisiadura, la monstruosidad y desde la Edad Media, representará la mezcla, lo mixtura de dos especies, de dos reinos, de dos formas, de dos sexos. Las imágenes de un progreso tecnológico infinito y positivo dominan nuestra comprensión de la medicina moderna. De este modo lo social y lo científico, el 11 adentro y el afuera, se presentan como espacios escindidos. Este proceder parece ser parte de la ‘asepsia’ que permite preservar los cuerpos y las técnicas de intervención del ‘afuera’: la religión, la moral, la política, la sociedad. La concepción de la naturaleza como un fenómeno exterior, escindida de lo social (incluso del ‘ambiente’), es el esquema que subyace en del pensamiento científico moderno y constituye la trama narrativa que sirve de base al desarrollo de la biomedicina y a la particular construcción que ésta hace del cuerpo como objeto ‘natural’. En el proceso de humanización progresiva de animales que se narra en la novela, además de cuerpos, el Dr. Moreau se proponía la construcción artificial de la conciencia de sus criaturas. Descartes presenta al hombre compuesto por dos dimensiones: el cuerpo material, que funciona como límite; y el alma o el espíritu, fuente de razón y primacía sobre el cuerpo. Esta concepción dualista, se materializa en un cuerpo esculpido mediante técnicas quirúrgicas y un alma ‘inmaterial,’ pero no por ello menos intervenible y moldeable, – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina que debe ser ‘humanizada’ por el ‘creador’. Para lograrlo Moreau elabora un sistema de organización social mediante el cual los seres que ha creado, y que son ahora los habitantes de la isla, deben cumplir una serie de reglas que pretenden alejarlos de su ‘instinto’ y su ‘salvajismo’. Así se narra una lucha permanente entre creador y criaturas, en la que éstas últimas son sometidas mediante el miedo y la violencia a acatar un código normativo compuesto por mandamientos “divinos”: -No andarás en cuatro patas -No sorberás la bebida -No comerás carne, ni pescado -No cazarás a otros hombres -Esa es la Ley, ¿Acaso no somos hombres?- repiten incansablemente a coro las criaturas. Y concluyen el recitado gritando: –Suya es la Casa del Dolor. 12 –Suya es la Mano que crea. –Suya es la Mano que hiere. –Suya es la Mano que cura. El ‘padre’ recurre al conductismo y a la hipnosis para introducir en la mente de las criaturas el contenido que desea. Subyace en la narración, la idea de que existe un núcleo personal permanente, una ‘esencia’ humana que se identifica con el carácter moral (ethos, la raíz última del comportamiento) y que ‘el creador’ pretende ‘plasmar’ en sus víctimas. Los habitantes de” La Isla” sienten miedo del propio ser ante su indefinición, miedo a atravesar la frontera antropofágica. Temen perder el carácter moral, pero el mayor miedo no es a la muerte, sino a devorarse a otros. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Palabras finales Al estilo de una visión profética (o tal vez, haciendo manifiestas algunas experimentaciones que ya se venían desarrollando incipientemente) parte de las tecnologías biomédicas descriptas en “La Isla del Dr. Moreau” se materializaron experimentalmente a comienzos del siglo XX en las técnicas de Xenotrasplante. “El trasplante de órganos, células vivas y tejidos animales a seres humanos se denomina xenotrasplante. Experimentos recientes han puesto de manifiesto que el trasplante de órganos de cerdos transgénicos a babuinos da resultados entre moderados y buenos, lo que mejora las perspectivas de futuro de los trasplantes de órganos de cerdos a seres humanos” (WHO/ EMC/ ZOO/ Report, 1998). En 1964 se implementa el primer Programa de Xenotrasplantes Clínicos con riñones, corazones e hígados en EE.UU. Desde ese momento los experimentos no sólo no se han detenido, sino que se han diversificado tanto en relación a las especies 13 animales empleadas, como a las aplicaciones terapéuticas de los trasplantes. Aún quedan varias cuestiones por resolverse en un campo de experimentación que se presenta como fértil, por un lado los problemas relacionados a la compatibilidad y al rechazo inmunológico, por otro, se debe poder garantizar una procedencia “segura” y libre de enfermedades de los órganos y tejidos extraídos de animales. A esto último se asocia un cuestionamiento bioético que ha comenzado a hacerse oír con cada vez más fuerza en los últimos años, y tiene que ver con la utilización, mutilación y muerte de especies animales en nombre de los ‘avances’ biomédicos. Los discursos simbólicos sobre el cuerpo, las posibilidades de intervenirlo y perfeccionarlo en la ficción científica de Wells, se enmarcan en las representaciones que sostiene la sociedad moderna occidental sobre el lugar prominente que debe ocupar la ciencia, sus prácticas y la idea de progreso tecnológico. Paralelamente, la novela representa una de los primeros cuestionamientos abiertos a los límites de la tecnología y esgrime una crítica a la – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina pretendida visión inocente de la ciencia, como una instancia neutral y apolítica. El triunfo de la distopía subyace en la trama narrativa. H. Wells, logra un incipiente cuestionamiento político a las consecuencias de la revolución industrial y al ascenso del individualismo del mercado. Lo que puede leerse como un enfrentamiento con el avance indiscriminado de la ciencia, constituye un primer antecedente que inaugura una visión alternativa al optimismo cientificista del siglo XIX. Paralelamente, en esta visión teñida de romanticismo (igual que en Mary Shelley) subyace un temor metafísico que cuestiona los límites del conocimiento humano frente a un conocimiento divino que nos estaría vedado. A lo largo del siglo XX, desde distintos enfoques, se han ido de desarrollado una serie de planteos críticos que apuntan a reflexionar sobre las formas de poder y autoridad que operan en la tecnología moderna y sobre la dimensión moral en las prácticas reales de la racionalidad científico-tecnológica. En este sentido, “La 14 antropología esgrime excelentes oportunidades para interrogar las formas de producir y legitimar conocimiento y artefactos, cuestionando la neutralidad y autonomía de la ciencia y la tecnología. Es decir, entendiéndolas como dispositivos que instituyen prácticas productoras de verdad y certezas, que contienen valores, técnicas limitadas y limitantes (technological frames) y ajustados sistemas normativos de –auto- validación y legitimación, en términos de distribución simbólica de autoridad y jerarquías” (Roca, 2010:16). A fines de los años ’60 y principios de los ’70 comienza a conformarse el campo de los llamados estudios CTS, que reflejan en el ámbito académico y educativo una nueva percepción de la ciencia y la tecnología, a la que adhieren la consideración de sus relaciones con la sociedad. Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad buscan comprender la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto de vista de los factores de naturaleza social, política o económica que modulan el conocimiento científico-tecnológico, como por – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina lo que concierne a las repercusiones técnicas, ambientales y culturales de ese cambio. El aspecto más innovador de este enfoque se encuentra en la caracterización social de los factores responsables del cambio científico. Se propone entender la ciencia y la tecnología, no como una actividad autónoma que sigue una lógica interna de desarrollo, sino como un proceso inherentemente social donde los elementos no epistémicos o técnicos, los valores morales y éticos, juegan un rol decisivo. Los estudios de CTS proporcionan herramientas para la observación y el análisis de los conceptos y valores que se transmiten desde la ciencia ficción y que contribuyen a la conformación de un ideario social respecto de la tecnociencia y sus productos. “Así podemos observar cómo esa imagen va cambiando a tenor de acontecimientos históricos, y también cómo se va produciendo dentro del género una evolución de la misma no sólo dependiente de la realidad de su tiempo, sino también de la controversia y el diálogo entre las distintas concepciones de la tecnociencia presentes en las novelas y relatos” 15 (Castro Vilalta, 2008:174). La ciencia ficción constituye un género híbrido en dos sentidos: por un lado se combinan las aparentemente contradictorias ciencia y fantasía; a la vez, se trata de una literatura que combina la pedagogía y la propaganda. Las producciones artísticas de ciencia ficción constituyen uno de los medios de comunicación de la ciencia. La imaginación literaria presenta dilemas “inconcebibles” al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad industrial. La raza, el cuerpo, la identidad, la ciencia y tecnología se presentan como fenómenos “vivos” recreados continuamente y resignificados a partir de las obras ficcionales. Referencias bibliográficas Bálsamo, Arian (1996) Technologies of the Gendered Bodies: Reading Cyborg Women. London: Duke University Press. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Castro Vilalta, Natalia (2008) “Ciencia, tecnología y sociedad” en la literatura de ciencia ficción”. En: Revista CTS, N° 11, Vol. 4:165 -177. Daar, A. S. (1999) “Xenotrasplantes: ¿solución o nuevo problema?” En: Boletín de la Organización Mundial de la Salud, OMS, N°1: 131-136. Dellacasa, María A. (2012) Un abordaje antropológico de los procesos diagnósticos, protocolos y rutinas de intervención terapéutica en personas transexuales. Tesis de Maestría en Antropología Social, FF yL, UBA. (Inédita). Foucault, Michel (2000) Los anormales. México: Fondo de Cultura Económica. González García, M., López Cerezo, J. y Luján, J. (1996) Ciencia, Tecnología y Sociedad: una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Tecnos. Haraway, Donna(1991) Ciencia, Cyborg y mujeres. Madrid: Cátedra. 16 Haraway, Donna (1999) “Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles”. En: Revista Política y Sociedad, N° 30:121-163. Kristeva, Julia (1998) Poderes de la perversión, Buenos Aires: Siglo Veintiuno. Law, John (1991) (ed.) A sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. London: Routledge. Le Breton, David (1990) Antropología del cuerpo y la modernidad, Barcelona: Gedisa. Levin, Ariel y Kraimer, Pablo (2012) “Las dimensiones sociales de la ciencia en el cine”. En: Ciencias, Revista de cultura científica, México, D.F., N°105/106: 130 139. Noble, David (1999) La religión de la tecnología. Barcelona: Paidós. – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina Roca, Alejandra (2010) “La tecnología y los modos de conocer: cuando la antropología interroga”. En: Revista Encrucijadas, N°49:12-18. Roca, Alejandra (2011) “La supersitición moderna. Ciencia y tecnología en la mirada antropológica”. En: Revista Voces en el Fénix, Año II, N° 8: 84-89. Stepan, Nancy (1991) The Hour of Eugenics. Race,Gender and Nation in Latin America. Ithaca: Cornell University Press. Wells, Henry (2001) La isla del Dr. Moreau, Madrid: Editorial Anaya. Winner, Landon (1987): La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología, Barcelona: Gedisa. 17 – XI Congreso Argentino de Antropología Social – Facultad de Humanidades y Artes – UNR – Rosario, Argentina