La mujer de las dos sonrisas

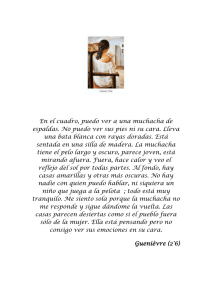

Anuncio