Descargar - Biblioteca Digital de Clásicos

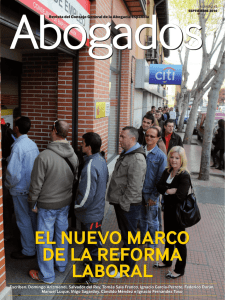

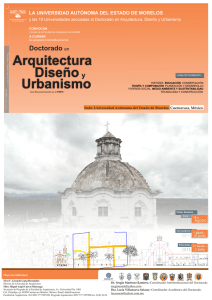

Anuncio