Enaudeau, Corinne – La paradoja de la representación

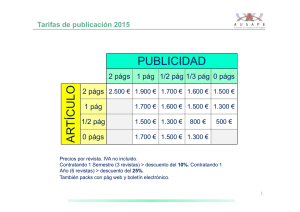

Anuncio