Se armó la de San Quintín

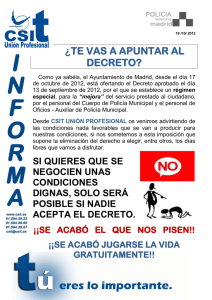

Anuncio