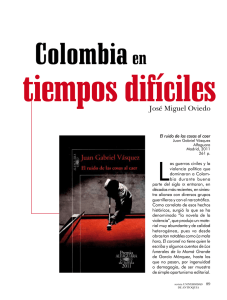

El ruido de las cosas al caer

Anuncio