Historia y mito. Saber sobre el pasado o cultivo de identidades

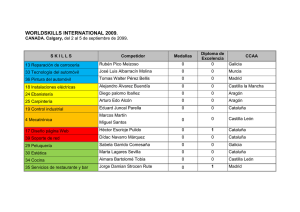

Anuncio