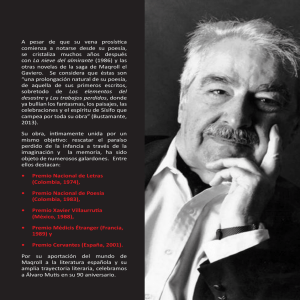

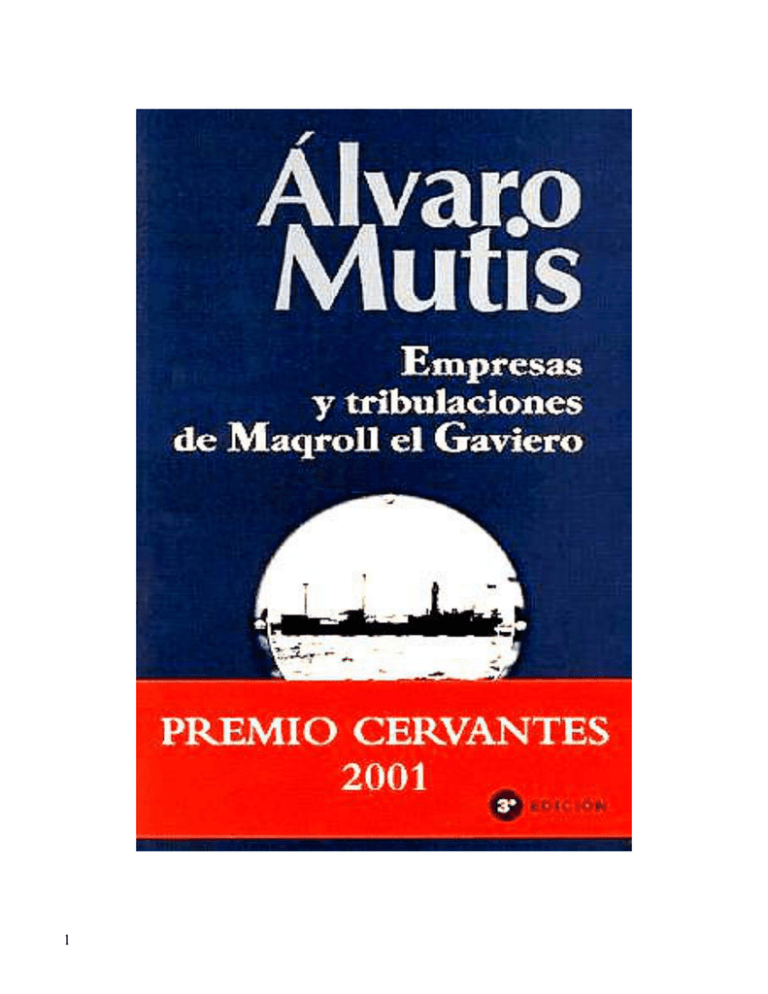

Alvaro Mutis – Maqroll el Gaviero

Anuncio