XVIII Encuentro de profesores. - Ministerio de Educación, Cultura y

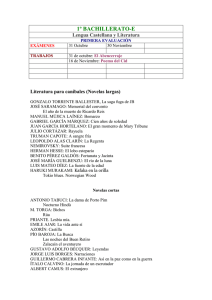

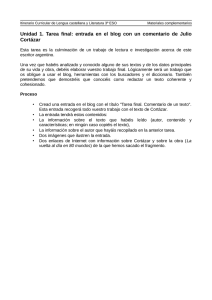

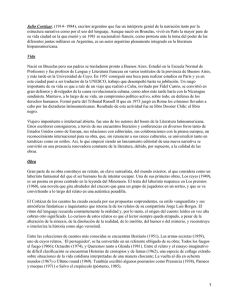

Anuncio