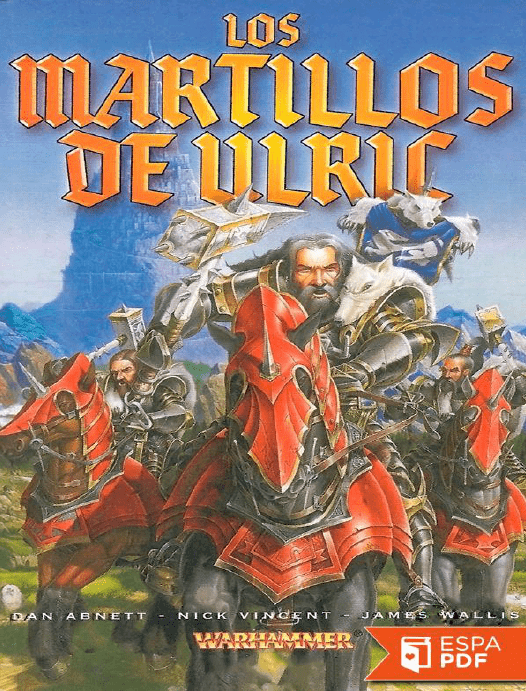

Los Martillos de Ulric

Anuncio