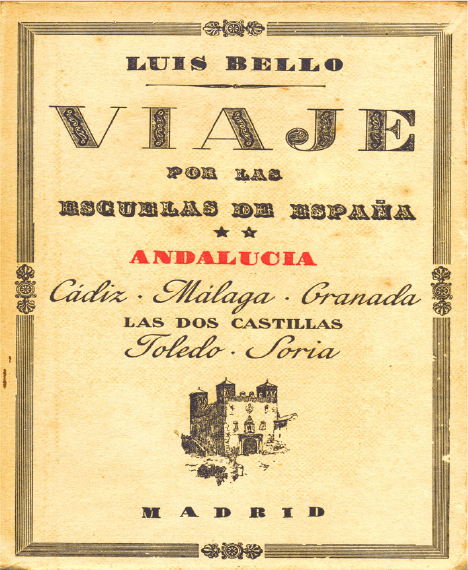

viaje por las escuelas de Espana II. Andalucía

Anuncio