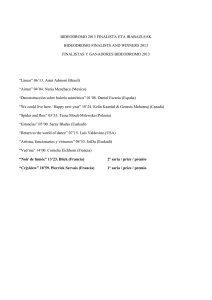

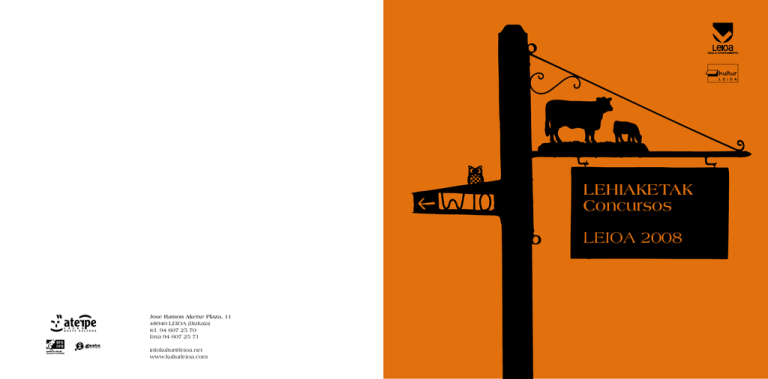

LEHIAKETAK Concursos LEIOA 2008

Anuncio