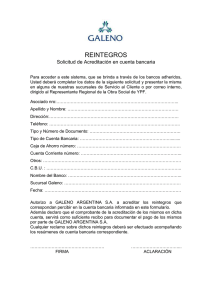

en la historia - Acceso al sistema

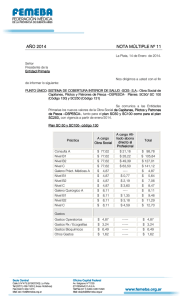

Anuncio