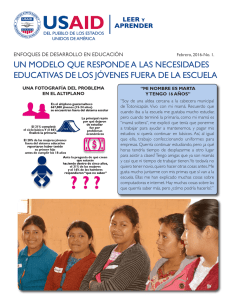

LA GENTE CASI SIEMPRE

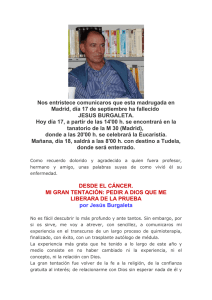

Anuncio