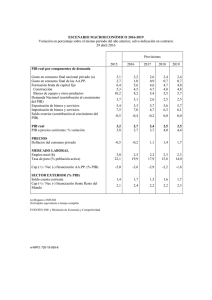

INFORME ANUAL DEL BANCO DE ESPAÑA 2012. 5. La economía

Anuncio