El jardín colgante

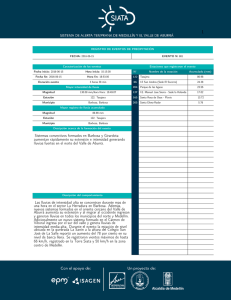

Anuncio