El Suelo del Ruisenor - Lian Hearn

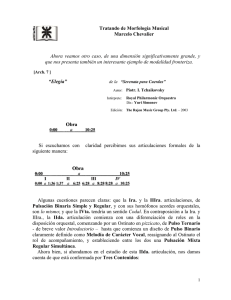

Anuncio