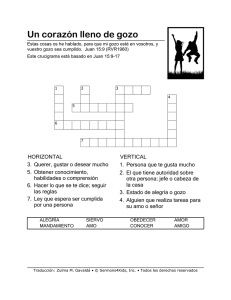

razones para la alegría

Anuncio