Dios los creó a todos

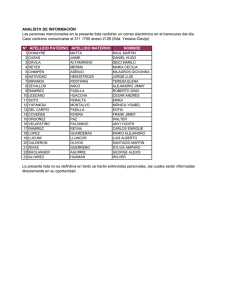

Anuncio