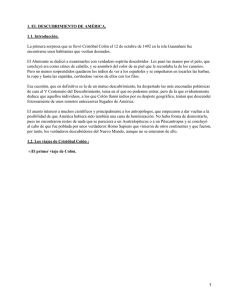

La aventura de los conquistadores

Anuncio