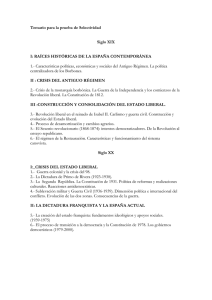

librepensamiento y secularización en la historia

Anuncio