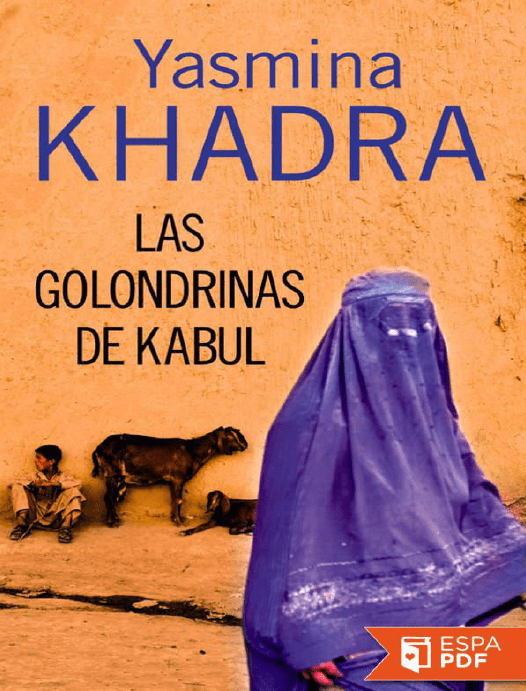

Las golondrinas de Kabul

Anuncio