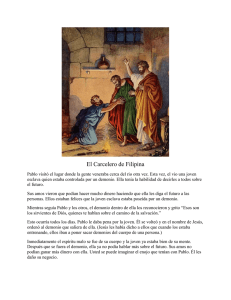

Los Juegos

Anuncio